上班有形状吗?一个工厂青年决定去梦想更多

来源网站:www.163.com

作者:上观新闻

主题分类:劳动者处境

内容类型:深度报道或非虚构写作

关键词:快递员, 工厂, 打工人, 石头, 爸爸, 故事, 计划

涉及行业:交通物流业, 邮政/快递, 制造业

涉及职业:蓝领受雇者

地点: 河南省

相关议题:拖欠工资, 工资报酬

- 张赛自初中毕业后,长期在工厂、快递、外卖等多个行业打工,经历了琐碎、重复、枯燥的劳动环境,反映了工人日常生活的真实状态。

- 在快递员、外卖员等岗位上,张赛频繁与客户沟通,但与同事之间多为工作交流,缺乏深入了解,显示出打工人之间的人际隔阂。

- 工资被拖欠后,张赛与工友虽共同维权,但最终未能追回工资,体现了打工群体在权益受损时维权难度大。

- 张赛尝试通过采访工友记录打工经历,但发现工友表达多为简要叙述,缺乏详细展开,反映出工人群体表达自身经历的局限。

- 采访过程中,张赛意识到工人之间即使熟悉,也很难深度沟通和表达个人情感与经历,揭示了工人群体在自我表达和记录方面的困境。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

张赛初中毕业就离开河南老家南下进厂打工,往后的日子里,他做过工人、保安、外卖员、快递员、早餐摊主、客服、餐厅后厨……

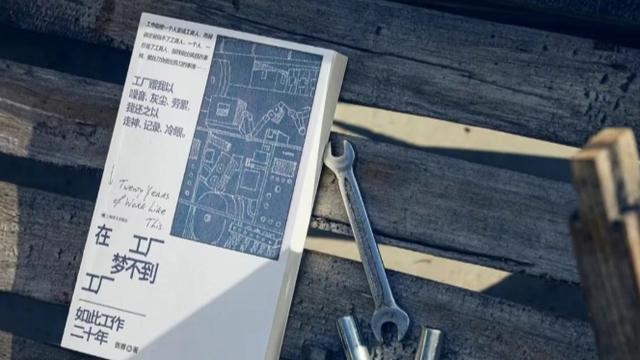

在非虚构新书《在工厂梦不到工厂:如此工作二十年》中,他写下工厂里轰隆隆的劳动环境,琐碎、重复、枯燥的日常,工友间的闲谈来往,揭开了几乎被今天的消费社会遗漏的真实一角。

以下为选摘。

01

长久以来,我很少和人说话。

工友来我宿舍玩,彼此也不搭话,他坐在凳子上抽烟,我坐在高低床上抽二手烟。抽完烟,他起身离去。

在外打工,一年到头只跟爸爸打两个电话。到工厂,给爸爸报平安,年尾告诉爸爸今年不回去了。

做了快递员,一天要接打上百个电话。送快递的第一堂课是码货,老师傅告诉我货物要冒出快递筐,冒出多少呢,冒出的快递要比筐内的快递多。刚入行没有经验,老师傅骑的电动车外号载重王,我却买了一辆小小的电动车。载着比我还高的货物上路,摇摇晃晃,全靠自身的体重压住车头,偏偏每天都有人在我骑车时催件。客户总是这样说:“你好呀师傅,我看见你正在派件,什么时候送过来呀?”我总是停下车子回答:“快了快了。”事实是“歪了歪了”,车子正在失去重心。每天说许多话,为了工作,为了解决问题。

后来,我们那个快递老板跑了。我们费尽心力,到处投诉,也没结果。我最勤快,损失最大,我的工资是8200多元。损失很大,但是,有一个意外的收获,我们四个快递员虽然平时天天见面,可是谁也不了解谁,天天说话但都是工作上的交流。因为特殊的机缘,我们熟络起来,一起吃饭,一起商量对策。饭桌上彼此有了进一步的了解,我的视野才从他们的工作拓展到他们的家庭、他们的经历、他们的感慨。

不过,我们四个人最终放弃追讨工资,彼此也就不再联系。我改行去送外卖,入职的这家公司主要送生鲜百货,熟食很少,顾客基本在家,不需要个个打电话。我再次变得话少起来。

离开外卖行业,再次进厂。工人每天面对机器,被同化成机器。工作安定下来后,我决定做一个采访计划。首先,虽然每天和工友说话,但都是工作上的话,就像从前送快递的时候。需要一个理由、一个仪式,我才能和同事深度沟通。采访就是一个理由、一个仪式。其次,我打工十八年,到头来还是一个普工。那么,和我同时上路的人呢?他们后来都怎么样了?他们过得开心吗?我不想只做一个旁观者,我想采访他们,进入他们的视角,听他们讲自己的打工故事。

说做就做,我在日记本上写下十五个名字。他们是工友和亲戚,他们有一个共同点,都拥有在工厂打工的经历。十五个人,十五篇采访,十五个视角,十五种人生,每个人写一万字,刚好一本书。题目也想好了,叫“一个工人决定去做更多:打工人采访打工人”。

02

说干就干,第一个要联系的是石头。他是我在工厂认识的第一个朋友,我们年龄相仿、家庭相似,整天泡在一起,当时包装工看见我们中的一个就会问另一个怎么不在。可惜我们认识才三个月他就走了。那时候联系方式有限,靠着留在日记本上的他老家的地址,几年后我们通书信又联系上。2015年,我结婚前夕给他发消息,因为之前我们约定好谁结婚都要告诉对方一声。结果他回消息说:“哥,恭喜你,我想我这辈子要孤独终老了。”我问他怎么了,他说身体不好。我也没有详细问,只是安慰几句。一转眼又是好多年过去,始终没有收到石头结婚的消息。

我给石头发信息说:“老弟,我最近在做一个采访打工人的计划,你要不要参加,接受我的采访。”

我还想着怎么跟石头具体解释这个想法,因为我自己都没有想多明白呢。石头已经回复:“好啊,哥,现在吗?”我说:“晚上8点40分聊,因为我8点半下班。”

我没有任何采访经验,便想到刘同学。2020年,因为向单读投稿,认识了编辑刘同学。刘同学做过记者,应该向她取经,但来不及了,我的计划来势迅猛。

上班的时候我不断在想问什么问题,上厕所的时候把刚才所想的问题记在手机上。石头的爸爸也是残疾人,他和他爸爸一定和我跟我爸爸一样受过不少委屈。我爸爸在供销社上班的时候,村里的同龄人无论什么辈分,都喊他哥。等到爸爸残疾,村里不知道谁起头喊他老狗。我出门打工,家里剩爸爸一人,过年回来,家里的垃圾能淹到脚踝,卧室的墙壁不知道谁用黑刷子画了一团人形,后来才慢慢意识到,那是爸爸从床上坐起来、背靠墙壁的痕迹,那是爸爸的“黑色光环”。石头的爸爸有哪些崎岖事呢?因为石头,我才喜欢上周杰伦,石头走了,周杰伦的歌曲陪伴了我整个青春。记得在漂染厂上十二个小时夜班时,随身听循环播放他的专辑。从没有看过原歌词,都是我在脑海里做听力题,每回默写的歌词都不一样。

石头现在还听周杰伦吗?我和石头在一起打工的时候,都没谈过恋爱,后来我谈过大学生和福建本地的女生,石头会有怎样多姿多彩的感情经历呢?那年结婚听到他生病的消息时并没有多问,现在我想问问他生病的经历、治病的经历、心里承受的打击、现在是否已经坚强、如今对未来是什么态度,这些应该是整个采访的重点,因为这是石头生活中的一个坎,正是因为这一点我才想采访石头。

我在厕所写了一封公开信,马上发在QQ空间,虽然很多年不怎么用QQ,很多同龄人好像也不怎么用了,但毕竟和大多数工友的联系在上面。

一封公开信

十八年前,初中毕业的我第一次到晋江打工。那时的我不曾想到十八年后,还会来到同样的地方,做着差不多的工作,拿着并不多的薪水。想起进的第一个工厂花亿公司,那么多伙伴,那么多故事,我却拿沉默面对他们。我把青春献给了图书馆。我几乎没变。现在,我想利用至少半年的下班时间写一本书,写写我们这些打工人。

我还是那个极度自卑、极度内向的人。主动和我聊聊吧,我不好意思打扰你们,假如你想让我用文字替你记录下你的前半生或者你的感悟,或者仅仅想聊聊,都没问题。假如你对我的文笔不放心,我可以分享一些已完成或已发表的作品。假如你对隐私有顾虑,我保证把你当小说写。不过,我没办法保证,这本书一定会发表或者出版,但是它一定会在2022年写完,并分享给你。假如你有话想说,或者身边有这样的人,请和我聊聊吧。

请和一个沉默的人聊聊自己吧!

过了一会儿,有二十九次浏览,三个工友点赞。点赞的工友,你跑不掉了,不过现在来不及联系。

不到8点就下班了,我把要问的问题整理到日记本上,一共二十七个问题,我并不准备逐条去问,那样太生分,就聊天吧,聊到哪里算哪里。

一口气聊了两个半小时,聊到最后石头说,哥,有点儿困了。

挂掉电话,我仰躺床上,腾地又坐起,在房间里来来回回走。心里有话,要讲出来。这是第一次采访啊!这是这个豪情万丈的采访计划的开始,我上午预计的是,两个月内完成所有采访,四个月把稿子整理出来,最多半年内完成整个计划。

太晚了,找谁也不合适,我给老婆发了一条消息:“失败。”

又发:“采访完了,两个小时,感觉我很失败,虽然聊了很多,但是很碎,没有故事。”

又发:“就是讲了一堆细节。一个完整的故事也没有讲。那年他告诉我,他生病了。现在不聊那个了。个人隐私,不能挖掘。”

老婆回复说:“才开始嘛,慢慢来。”

我知道这是安慰和鼓励,可是,一股巨大的汹涌的失败感把我淹没。

作者介绍

03

几天后,联系刘同学,我跟她详细说明了困惑:“最近计划采访工人,已经开始采访。第一个采访完,觉得失败。一方面我最想问的他避开了,另一方面我们聊了非常多细节,但是感觉没有故事。这也不能怪受访者,大多数人的生活本身就是平凡。所以想请教你,因为查阅到一些你过去写的采访。想问问你有没有保存类似问问题的东西可以让我借鉴,如果采访对象是老同事或者亲戚朋友,你有没有经验想跟我分享?”

刘同学发给我一份她当年采访皮村工人的提纲,我看了,感觉帮助不大,她的思路和我一样,事先想好一些问题,重点挖掘一些问题。但是有几个提问点醒了我,“是否准备留在城市”“你对皮村是一种怎样的感情”“用几个词概括自己的身份”“你觉得自己在生产线上是不是重要的一环”,这些都是我不曾考虑的角度,挖掘别人之前,应该先挖掘自己。我的采访思路是围绕童年、家境、工作历程、恋爱、婚姻、疾病展开,都是一些工友之间很自然聊起的内容。我绝不会问工友对工厂是一种怎样的感情,因为很假、很作,开不了口,所以本能地躲开这样的视角去发问。为什么我不能换一种语句去问呢?比如你觉得这里有什么好玩的,比如你放假最喜欢去哪儿,你对本地人有什么感受。能问出一个好问题也很重要。

没想到,过了大概一个月,刘同学给我发来几段话,开始“打击”我。

首先,我想说你要做的这个选题,对你来说很有难度,因为就像你说的,他们是你“最熟悉的陌生人”。不像我来做的话,我天然带着身份上的差异,用一个外在的视角,对他们提及的、适合成为故事的素材,会很敏感。所以我不确定的是,你能否有这个敏感,毕竟对你来说,他们的很多经历,只是你的日常生活而已。

所以,你要先弄明白,你做这个选题的优势是什么。我觉得有两个:一是你亲身经历过,一些很细节的情绪和想法,只有你可以体验;二是你比较容易接触到他们,所以可以通过大量的侧面观察,进行很细节的人物白描,这一点是一般的记者采访一天两天做不到的。

那么就要回到你的创作目的和写作方法的问题上了,我个人觉得,你采用和其他记者一样的、冷静旁观、客观中立、没有自我代入的视角和写法,是行不通的,你反而应该利用自己的优势,去创造一个新的写作方式。

刘同学的三条建议我不喜欢,我怎么就不行啦。但是抽离出“我”,客观地讲,常规的采访我确实不行,我身边并没有陈年喜、陈直、邬霞、范雨素,只有一心扑在生存上的人。他们的表达能力在厂里出类拔萃,但放眼万人之中、百万人之中很难脱颖而出。我写采访稿也不到位,笔尖很难不带着情绪去写。没有受过训练,很容易走到方方框框之外。不能把采访作为目的,应该把采访作为方法,把采访的前前后后全都写进去。

采访完第一个,我又联系了四位朋友。结果等到放假,种种原因吧,一个也没有采访成功。很丧气,接着转变了想法。之前不想再写自己,还是写吧,把自己要做采访作为一个线索,把整个过程记录下来,这样就好受多了。重新制订计划,最后哪怕只采访两三个人,觉得也有东西写。

即便打定主意怎么写,还是没有开始写一个字。一个月两个月三个月六个月眼睁睁过去了。我在想,要不想办法联系一下《出梁庄记》的作者吧,她写下那么多身边人,她一定很有采访的经验。然而并没有联系。我在想,短视频上有很多爆火的打工主播,比如有一位提桶哥,他提着桶到处进厂,干几天就指责这家工厂这里不好那里不好又是黑心又是糟心,然后提桶跑路。好像很少有记者采访这样的主播。然而提桶哥并没有看到我的私信。

我跟同学杜艳打电话,她说你就写你自己。我跟老徐打电话,我说,老徐,要不我们两个对聊,把打工故事聊出来。我是在向老徐求救。我请老婆帮忙联系韩珮,听说她在新加坡的工厂干过两年。几个月过去,我才惊觉老婆并没有帮忙联系。老婆说根本不知道怎么开口,太难开口,借钱都没这么难。阿飞终于抽空接受采访,而且是自己开车过来找我。并不意外的是他的叙述和石头一样,很真实,清汤寡水,没有戏剧性,整个叙述找不到爆发点。讲了很多,但概括性的讲述居多,一件事几句话就说完,不能详细展开,随即转入另一件事。采访结束,我没有写一个字。

一个工人决定去做更多,他失败了。

原标题:《上班有形状吗?一个工厂青年决定去梦想更多》

栏目主编:李凌俊 文字编辑:袁欢

来源:作者:张赛

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网易立场。

目前没有热门跟贴

目前没有跟贴,欢迎你发表观点