提高农民养老金待遇,应该靠征缴富人税

来源网站:mp.weixin.qq.com

作者:恰帕斯东风电视机

主题分类:劳动政策与管制

内容类型:分析或评论

关键词:农民, 待遇, 养老金, 退休人员, 财政补贴, 差距, 缺口, 社会保险

涉及行业:

涉及职业:

地点: 无

相关议题:社会保障(五险一金)

- 当前社保体系下,农民和体制内、企业职工的养老金待遇差距极大,农民每月养老金远低于其他群体,难以保障基本生活。

- 单纯削减体制内人员养老金来补贴农民养老金,资金缺口依然巨大,无法有效解决城乡、体制内外的养老金不平等问题。

- 强制征缴社保虽然能让更多进城务工农民获得职工社保,但实际执行中可能加重中小企业负担,导致就业不稳定和社保危机加剧。

- 目前养老金体系主要依赖工薪阶层和弱势群体缴纳,最富有人群并未纳入社保体系,导致整体分配不公,未能通过富人税等方式扩充社保基金。

- 要实现养老金公平和可持续,需为社保体系引入更多资金来源,推动社会福利普惠化,而不仅仅依靠现有社保内部调剂。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

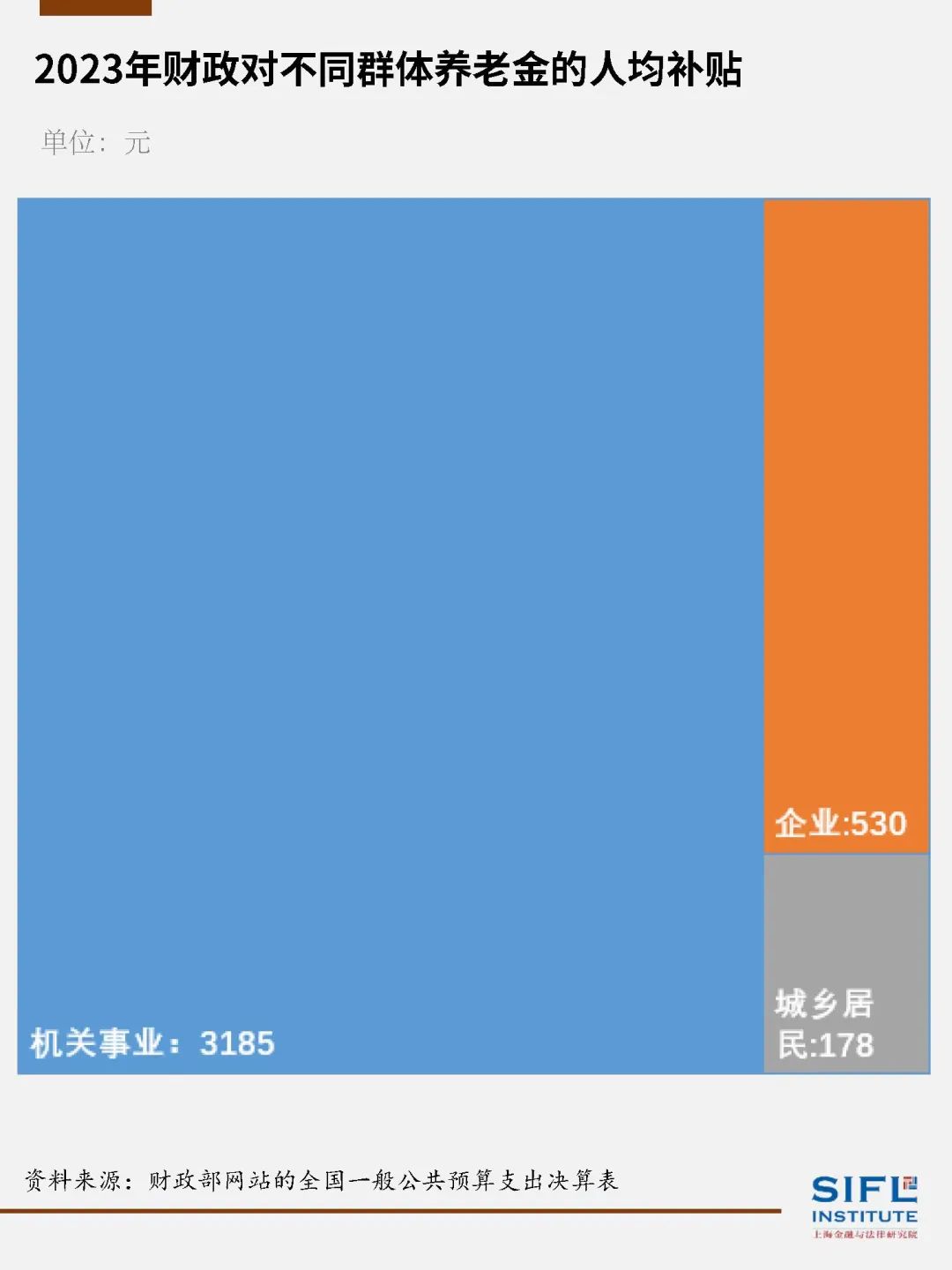

即将于9月1日实施的所谓“强制缴纳社保新规”,引发了诸多有关社保改革的争议。

其实,“新规”并不新,只是以司法解释的形式重新强调了旧有的劳动法规定,即企业不得与员工约定取消缴纳社保的义务。但小小的征缴信号能激发众多讨论,确实折射出普罗大众对于当前社保例如养老金待遇悬殊的不满以及社保资金池可持续性的担忧。

许多声音将讨论的重点放在体制内外养老金待遇的差距问题上。本文认为,一方面应该正视这种差距,并通过更为精细的“提低控高”来予以调整。但另一方面,应该认识到单纯的削高补低仅仅是拆东墙补西墙,不仅不能拉平当下的体制内外差距,也无法弥合城乡差距和区域失衡,更遑论填补随着人口老龄化加剧而逐年扩大的养老金亏空。

最根本的解决之道仍然是“开源”,即为养老金寻找更多资金来源。

有编制就该“一棍子打死”吗?

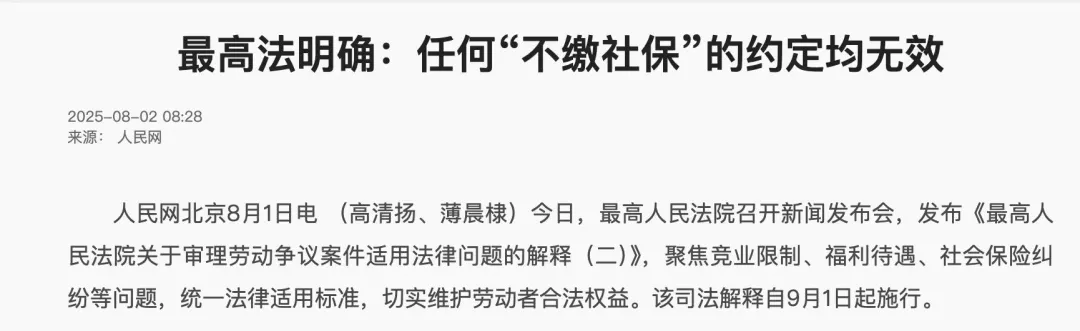

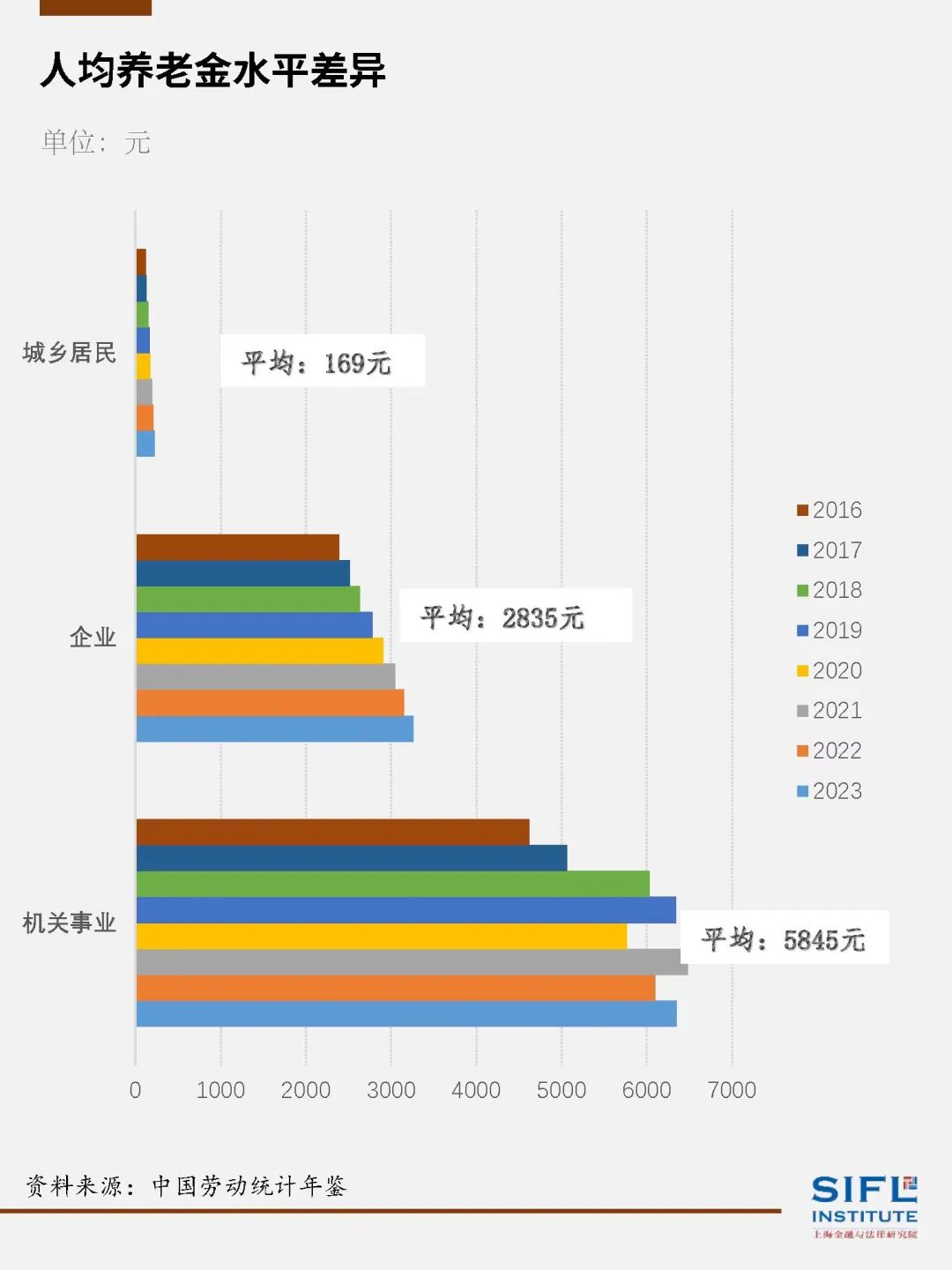

一些文章指出,随着养老金改革,近十余年体制内、企业职工和城乡居民(主要是农民)三套养老系统的待遇差距越拉越大,当前三者人均退休金比达到了30:15:1。不仅如此,占总退休人员仅7%的体制内人员却享有43%的财政补贴。

这些当然都是无需争议的事实。

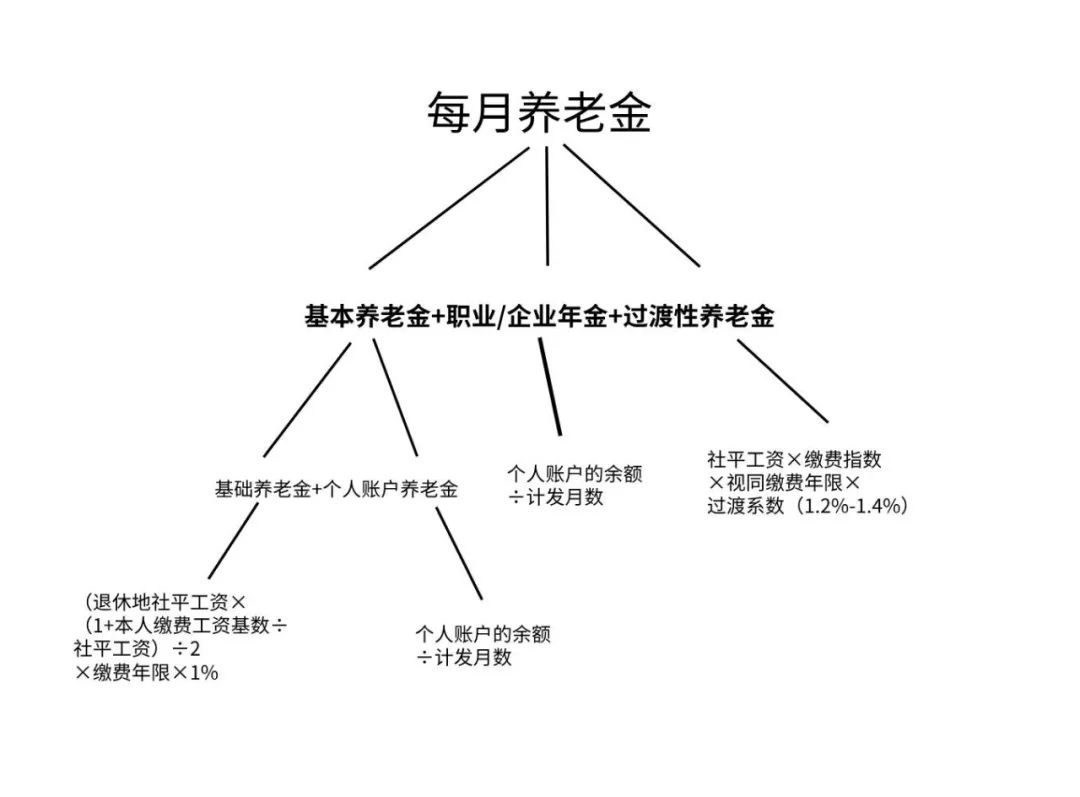

三个系统的养老金差异(向右滑动)

这里甚至需要指出,那些职级较高、退休后享有过万养老金收入尤其是在经济发达省份重点城市领取大额财政补贴的公职人员,确实享有显著的特权。但那种不论职业、职级、区域以及城乡差异而将有编制人员一律打成“特权阶层”的论断,其实值得商榷。

尤其要考虑到,如果取消对中西部、“老少边穷”包括农村地区诸如医疗卫生和公共教育事业单位的财政补贴,这将进一步加剧这些地方公共服务体系的人才流失。许多接受更好教育的年轻人,可能会由于高工资而选择去经济发达地区就业。而对这些地方医护、教师和科研人员的养老金补贴,可以视为一种基于区域差距所做出的延后补偿。大部分人应该都不希望这些地方的好医生、好老师跑个干净。

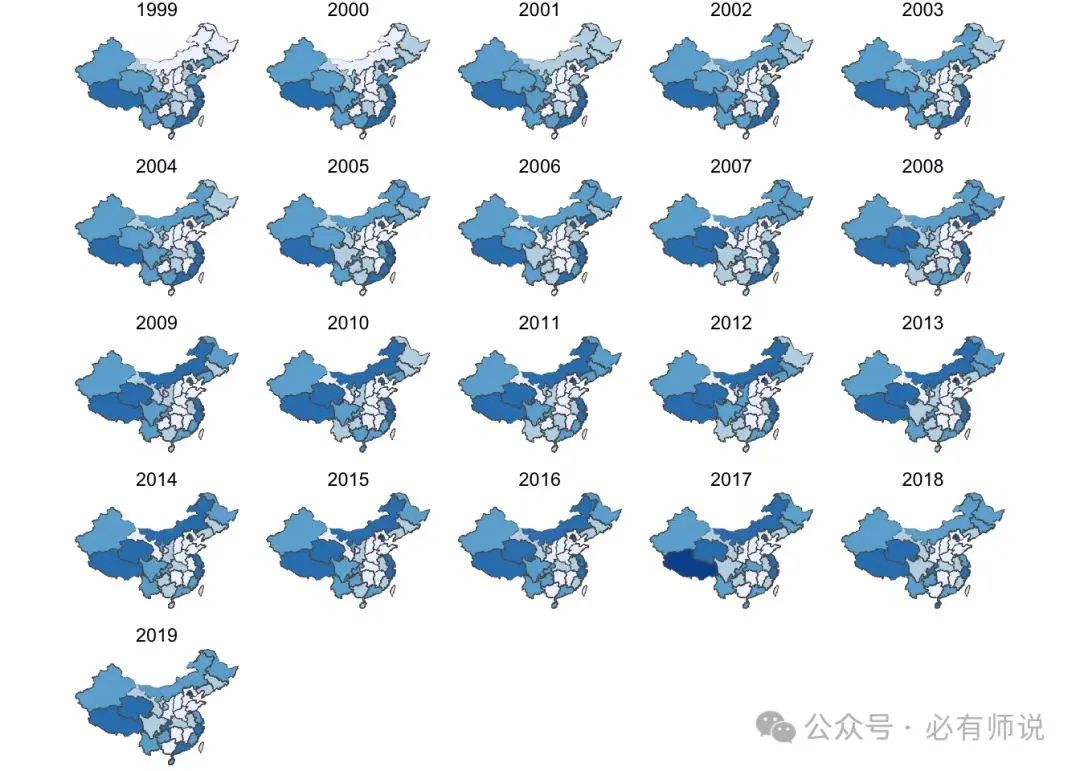

1999-2019年中小学教师工资水平分布呈现中部凹陷的态势(颜色越深,工资水平越高)

所以,这一部分财政补贴,是基于自由劳动力市场下跨区域流动所造成的不平等的反向调节。这部分财政补贴,不但不能削弱,反而应该增加。考虑到这些人口流出地的财政原本吃紧,地方补贴的养老金增幅较为薄弱,总的养老金水平要落后于经济富裕的地区,就更要增发这部分人群的养老金——当然也应该提工资。

还有一些有编制人员和在事业单位工作却没有相同待遇的聘用职工,直到现在,在编养老金都还没有着落,例如乡村医生、国家电网系统改革后的农电工等等。这些人群需要财政补贴的更多倾斜,而不是面临进一步的零工化。

因而,即便对于所谓的体制内人员,也不能一概而论。待遇该提的要提,该降的要降,没有的要补上。

谁来填补养老金两大缺口

目前养老金至少面临拉平缺口和代际缺口两大问题。

我们先以提高农民养老金水平为目标,来算几笔粗略的账。

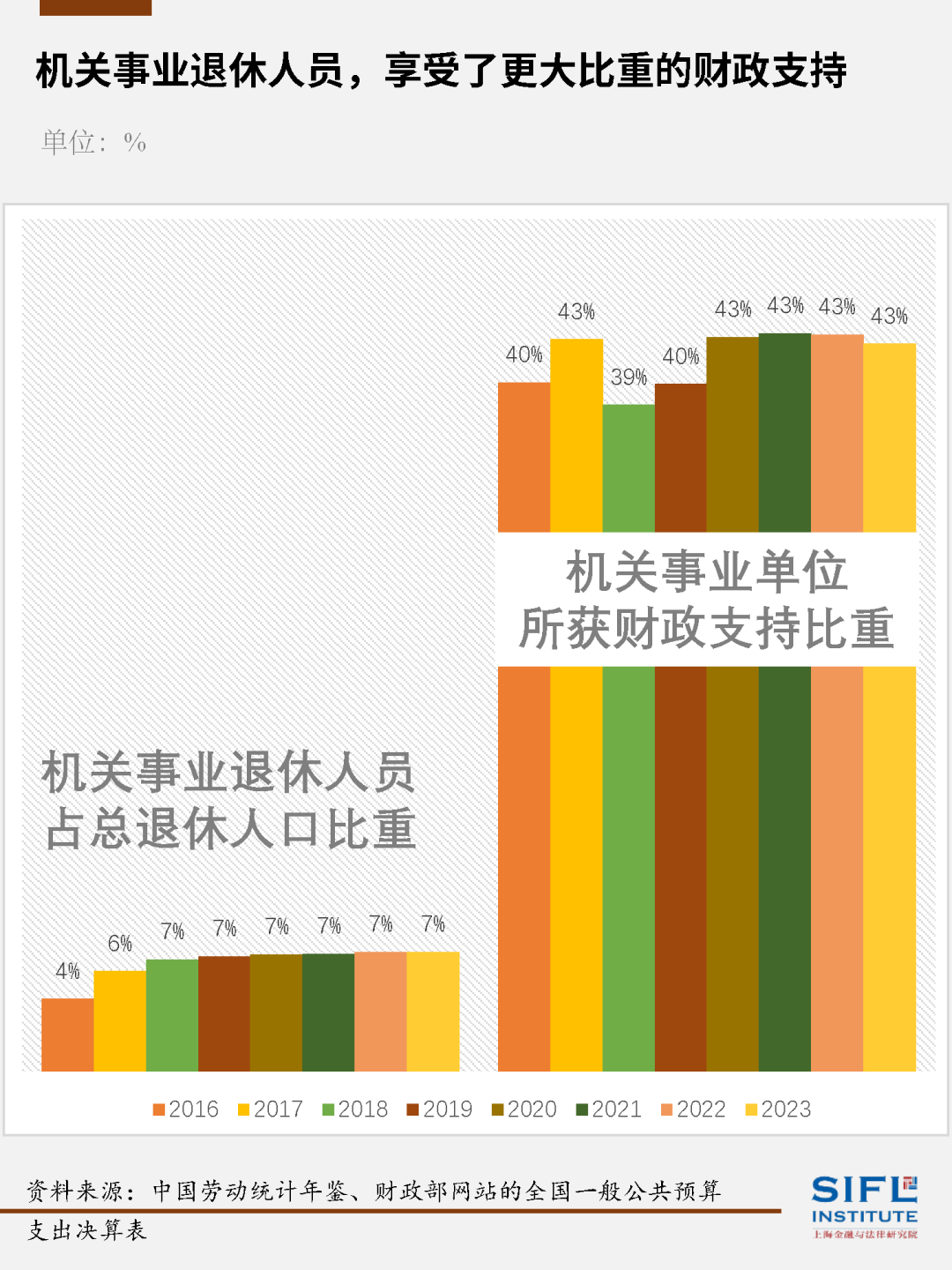

第一笔账,我们将体制内养老金归零,完全转移到城乡居民(农民)养老金账目上,看可以提高多少。以2023年为例,体制内2200万退休人员支出为1.65万亿,如果全部用于提高1.7亿城乡居民养老保险退休人员的收入,则每人当年可以提高约9706元养老金收入,月均提高809元,从原本的每月217元达到1026元。这当然是极大的提高,但与城镇职工的月均3090元相比,仍然差距较大。考虑到很多农民工进城务工月均收入达到4961元(2024年数据),养老金替代率仍然只有20%——而国际建议最低标准为55%。

然而,我们上面已经讨论到,并不是所有有编制人员的养老金待遇都应该削减,而医护(17.8%)、教师(39.1%)这类人员按在编人员占比估算,在体制内退休人员中占比接近70%,因而实际可以转移用来提高农民养老金的资金要更为有限。

我们再来算第二笔账,如果要把农民养老金水平提高到另两套体系的水平,分别要多支出多少钱。以2023年数据为准,当城乡居民养老金提高到城镇职工月均3090元的水平时,则当年需要多支出(3090元-217元)*1.7亿*12=58609.2亿元(设定为目标A)。当城乡居民养老金提高到机关事业单位月均6148元的水平时,则当年需要多支出(6148元-217元)*1.7亿*12=120992.4亿元(设定为目标B)。

我们可以看到,不但体制内人员的养老金支出无法填补拉平的资金缺口,而且当年三支养老金累计结余(7.80万亿)也很难填平这样规模的缺口——一次性牺牲养老金结余可以勉强实现目标A,但只能维持1年零3个月。

通过削减体制内人员养老金去增加农民月均养老金的做法,初衷很好,但筹资效果不好,只能作为一种补充思路。此外,这样做需要突破社会保险的现有规定,允许在不同资金池子之间进行横向调剂。

这还只是静态计算。如果我们考虑到人口老龄化导致赡养比降低,更少的年轻人要供养更多的退休人员,那么由此导致的代际缺口更是几个养老金系统之间左右腾挪所不能应对的。

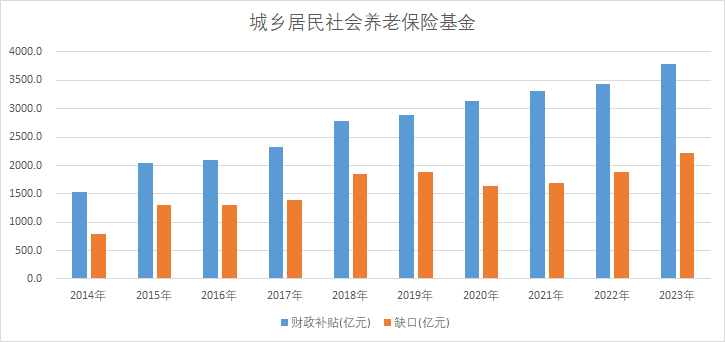

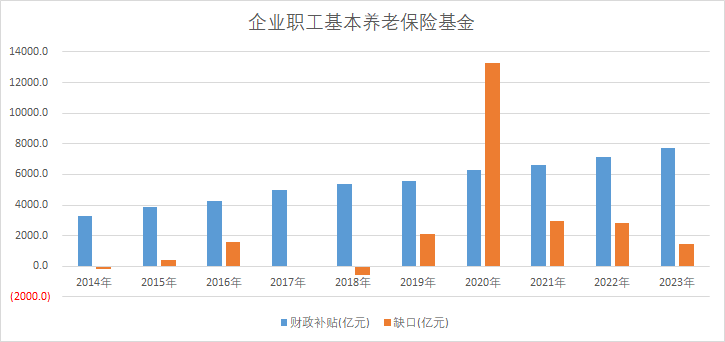

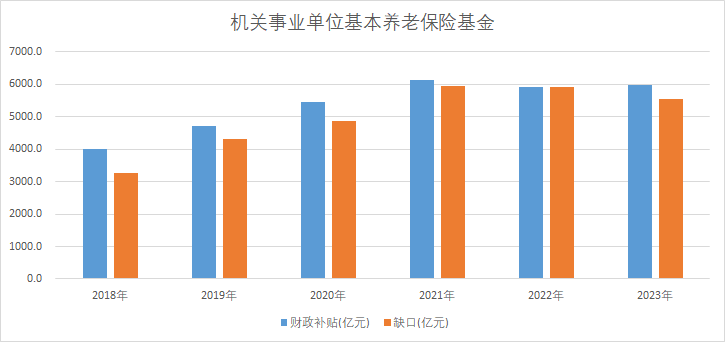

例如2023年去除财政补贴后的养老金缺口总计就达到9185亿。而有经济学家按照缺口的扩大趋势,预计2026-2030年年均财政补贴需求升至3.0万亿元,2031-2035年财政补贴需求升至4.7万亿元。

三个系统的养老金缺口(向右滑动)

强制征缴的矛盾

那么,强制征缴社保可以彻底解决这些问题吗?不能。但“应缴尽缴”确实是现有社保体系续命的基础。另外,强制征缴以后,大量进城务工但没有劳动关系的农村户籍年轻人,将获得职工社保,不再需要像他们的父母一样,辛苦了一辈子却只能领到一个月200块钱的养老金。这就解决了相当一部分养老金差距的问题。但现实很骨感。

我们先转向另一个话题,讨论一下机关事业单位人员和城镇企业职工养老金的差距为什么扩大了。2016年养老金并轨改革后,两者的计算公式明明已经统一,为什么还会出现这种情况?

从上面的养老金发放分解图我们可以看到所有计算上的影响因子。除去体制内人员有显著的补贴,如视同缴费产生的过渡性养老金和较完备的职业年金,企业职工在缴费基数和缴费指数上偏低,且大部分人基本没有企业年金(覆盖率仅8%),也是导致差距拉大的原因。

也就是说,体制内可以利用财政补贴来顶格缴纳,而民营企业大多将这些支出视为人力成本而进行极限压缩。例如,许多私企的缴费基数就是社平工资的60%,属于最低档。

因而,“强制缴纳社保”的舆论愈演愈烈,最后演变为对社保本身存续的争议,很大程度上缘于一部分企业主对此感到恐慌,担心这是政府加强社保征缴监管的信号,后续还可能强制提高缴费基数,甚至强制建立企业年金。因而,对于难免被卷入这场风波的打工人,我建议大家确实应该回头去问问老板,为什么没有提高自己的社保待遇。

一些开明的企业主应该也明白,在现有体系下,这些举措对于提高职工养老金,从而提高劳动者的消费能力,都是必由之路。但考虑到当下低迷的经济形势,强制征缴确实可能导致一部分中小企业经营更加困难,甚至倒闭。而中小企业的倒闭将引发许多行业资本的进一步集中,扩大贫富分化。还有相当一批企业会选择将用工进一步零工化和外包化以规避社保成本提高的风险。这将使社保危机继续加深。

在现有体系下,强制征缴很可能会导致很多矛盾的结果,那这社保到底还救不救了?

如果我们稍微诚实一些,不妨承认养老金差距的扩大既源于一部分政策制定者近水楼台先得月,用公器来谋私利,也缘于在一个充分强调竞争的市场环境下,企业缺乏来自工人的监管,必然很少去考虑劳工福利等社会责任。而这是一个长期积累的现象。例如在企业年金这个问题上,很多国家的做法是通过工会与企业进行集体谈判,制定集体协议来确定。但首先需要有一个真起作用的工会组织。

社会保障与市场竞争的法则本质上也是冲突的。对于一个企业而言,它背负了越多的社保成本,就意味着它投资扩张的资金越少,从而将自己陷于不利地位。因而,一个良好的社会舆论也很重要。压力既应该给到政府,也应该给到企业。

社会保险还是社会福利?

下面我们要谈到更有效的解决思路。

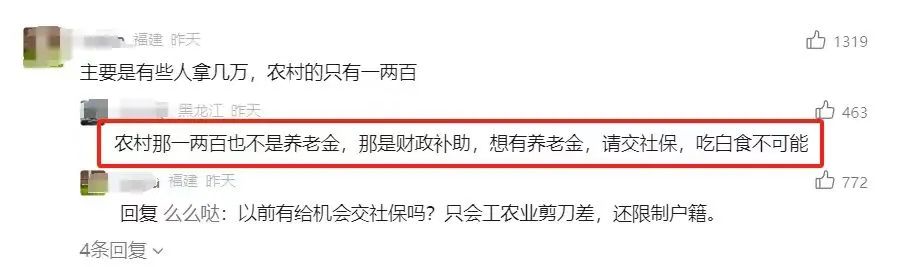

很多人可能没有意识到的是,一部分农民(主要是2009年新农保实施时已满60周岁的农民)所领取的基础养老金,本质上已经脱离了社会保险的范畴,而更接近于普惠性质且具有再分配功能的社会福利。城乡居民养老保险总体补贴80%的比例也意味着农民养老金完全脱离了“现收现支”的运作模式,而基本上是“现支现收”了。

网络截图

然而,由于长期宣传的影响,社会保险就等同于社会保障的观念已经深入人心。大多数人从未拿到过社会福利,自然不了解什么是社会福利,因而完全排斥福利的概念,认为领福利就是“吃白食”。

但社会保险并不是没有问题。说句大实话,当前国际上养老金危机的主要根源,就在于社会保险“现收现支”的管理方式跟不上人口结构性变化的趋势。缴纳的人数越来越少于领取的人数,那么即便有再强大的精算和投资团队,也一定导向封闭系统内部的收不抵支。“多缴多得”的原则,也意味着收入较高、可以缴纳更多费用的人群享有更高的养老金收入,甚至享受更多的财政补贴,从而导致“逆向再分配”。我们在今天的中国养老金困局里其实已经可以察觉到这种趋势。

而国际上养老金那些改法,改来改去,该破产的终究要破产。为了尽量延缓破产的时间,尽管各类方案五花八门,也基本跳不出“多缴、少领、延后退”的思路,再辅以挑起不同系统劳动者团体之间内斗的手段。这对于普通劳动者来说,终究是不利的。

因而,社会保险本身的概念设计大概率要在本世纪迎来一次大破产。而劳动者要想领到足够的养老金,只能敦促各国政府进行更多投入,并将现有社会保险转化为具有普惠性质的社会福利。

一部分政府尝试采取外部引入资金的措施来充实社保。例如,挪威主权养老基金的前身挪威石油基金,最早就是通过石油收入来补充养老金的缺口。德国在2024年也开始筹建一笔资金用于投资全球股市,预期到2030年中期资产达到2000亿欧元,以弥补养老金亏空。

国内当然可以借鉴这种做法,比如目前已有通过划转国有资本充实社保基金的方案,但截至2024年底,也仅仅是累计分红1100多亿而已。此外,如果变现国有企业股权,还有资产流失的风险。

而这些钱远远不够。

为什么没有人提征收富人税?

当我们谈论社保等级制的时候,我们还忽略掉一个很重要的问题,那就是社保体系内部分配不均衡的问题,仅仅是整个社会不平等格局的一个折射。它能反映出一些现象,但也可能遮蔽了一些现象。

例如,社会中最富有的人群并不被囊括在社保体系内。只有工薪阶层和更弱势的群体需要依靠社保来养老。这意味着最富有人群的财富和收入水平并没有体现在社保体系当中,这部分财富也没有接受整套养老金体系的调剂。我想,这是我们今天围绕养老金进行讨论时,一个最严重的漏洞。

考虑到国内对财产性收入(如房产、股票和其它投资品)的税收很薄弱,且高收入群体拥有各种避税手段,国内最富有人群的税收比例其实并不高,却鲜有人谈论征收富人税来扩充社保基金,这本身就是一件怪事。

而一旦中低收入群体的养老金获得补充,不仅高龄劳动者能够根据自己的意愿退出劳动力市场,安心养老,年轻人的就业压力也将减轻。一旦社保的可持续性获得保障,女性群体不再需要担心右翼舆论将社保亏空背后的生育率下降问题转嫁给自己,从而推动“妇女回家”。中小企业也将获得暂缓提高缴纳比例的机会。

下一篇文章,我们争取来谈谈扩充养老金的具体方案以及需要采取的养老配套措施。

撰稿不易

欢迎打赏