月入2000的老漂族:赔钱打工,不如保姆

来源网站:mp.weixin.qq.com

作者:最人物

主题分类:劳动者处境

内容类型:深度报道或非虚构写作

关键词:保姆, 月入, 带娃, 家庭, 孩子, 子女, 老漂, 生活

涉及行业:

涉及职业:蓝领受雇者

地点: 陕西省

相关议题:工作时间, 退休

- 老漂族在子女家承担着带孩子、做饭、做家务等繁重劳动,作息为“早6晚10”,一周七天无休,劳动强度高但经济回报有限,有的每月仅拿2000元生活费,甚至还需用退休金贴补子女家庭开支。

- 很多老漂在家庭中地位较低,付出大量劳动却缺乏应有的尊重和情感反馈,常被视为“带薪保姆”,但实际待遇和保姆相比更低,心理压力和委屈感明显。

- 老漂在工作过程中常常面临与子女育儿理念、家务分工等方面的矛盾,劳动成果容易被否定,甚至引发家庭冲突,尤其是婆媳关系中,家务和育儿责任多由女性老漂承担。

- 老漂的劳动环境单调,社会支持和交流有限,部分老漂因长期劳作和情感压抑出现心理健康问题,但大多只能自我消化,缺乏有效的心理疏导和劳动权益保障。

- 在多子女家庭中,老漂还需在不同子女家庭间分配劳动,既要维持公平,又要适应不同家庭的需求,劳动负担进一步加重,养老和自身生活保障问题突出。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

国家卫计委在2015年的调查显示,在2.47亿流动人口中,老年人口约占1800万;其中照顾晚辈生活的老漂族比例高达43%。如今,这个数字可能更高。

“老漂族”指漂泊异乡帮子女带孩子的流动人口。大部分老漂独身来到子女家庭,遵循早6、晚10的作息安排,带孩子、做饭、做家务,一周7天都很忙碌。

其中,女性老漂更受子女青睐,妻子做老漂、丈夫守老家的情况屡见不鲜。

陈辉是西北农林科技大学人文社会发展学院教授,主攻家庭社会学。近几年,他访谈过上百位老漂家庭成员,试图系统地研究老漂家庭。

他发现老漂族的辛劳、孤独被频繁提及,却鲜少有人重点关注老漂家庭关系。

事实上,老漂现象反映着现代家庭的运作方式。一方面,老漂家庭承载着中国社会最传统的家庭伦理和代际支持;另一方面,老漂家庭育儿功能过载,被裹挟进教育内卷,三代人均背负着巨大压力。

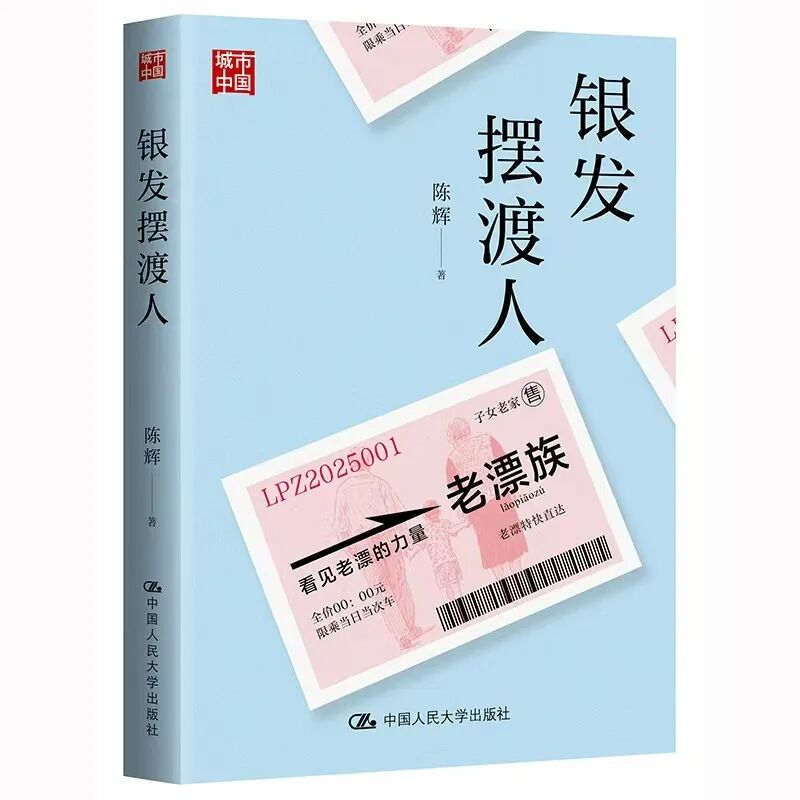

今年,陈辉完成调研写作,将成果总结为《银发摆渡人》一书出版。我们与他聊了聊书、老漂与现代城市家庭。

他做足准备,详细讲述了调研经历,以及他在其中的观察和体会:“每一代人的心思都放在孩子身上,那就变成一个循环。”他认为,中年人应该找到一种新的活法,尽可能“做自己”,跳出教育内卷,分出更多时间、精力发展自己。

以下是陈辉的讲述——

这项研究的缘起,来源于我对自己家庭生活的观察和思考。

2017年,是我妈妈来陕西帮我带孩子的第四年,她每天买菜做饭、晾衣浇花、取寄快递,生活繁忙而有序。

有时候,我感到妈妈的状态比我积极。她每天都精神饱满。早起后,骑着自行车去买菜,大包小包拎回来很多,把冰箱塞满。晚上,卡着我们下班的时间做饭,让我们进门就吃上刚出锅的饭菜。一天生活被她安排得很有节奏感。

妈妈特别节俭,她擅长针线活,经常帮我们缝补衣服。我有一件很喜欢的外套,穿了多年,肘部磨破了,她就在网上买了皮革垫片,帮我补起来,补完还挺漂亮。我爱人穿旧的衣服,她裁剪一通,收收腰、加个边,自己穿上,合身又时髦。

我女儿上幼儿园后,她的空余时间多起来,就经常看烹饪视频,感觉手机收藏不便查看,就手抄了好几本菜谱。虽然很难做出视频中的效果,但她还是乐此不疲地学习和尝试,看着我们吃第一口菜的表情,等着好评。我们称赞几句,她就七分得意、三分谦虚地说:“继续努力!”

我妈妈一辈子都在漂泊,从辽宁到海南,她的漂泊足迹遍布大江南北,直到我在陕西定居,才终于安稳下来。她身体不好,高血压、冠心病,还有腰椎间盘突出。看着她拖着衰老患病的身体,每天为我们操劳,我时常感叹:自己都四十多岁了,怎么还不能独立,还如此依赖母亲的照料。

陈辉

这不只是一个拼爹的时代,还是一个拼妈的时代。有感于母亲为我的家庭发展做出的贡献,我写下随笔《我的妈妈是老漂》,发表在澎湃新闻思想市场上,从家庭结构和代际支持的视角肯定老漂族的价值。

这篇文章曾在网络上有过影响,经搜狐网转发,阅读量900多万。很多人在里面留言,去关注和反思自己的家庭生活,特别感恩父母的支持。

对我的研究来说,这是个重要节点。庞大关注量意味着广泛共鸣,这对研究者是认可与肯定。这篇随笔也为老漂族研究打开新视野,随着研究深入,它引导我将更多关注点放在现代家庭关系上。

以往媒体或学界研究通常聚焦老漂族的孤独感,这仅仅是“走近老漂”,让这一群体被看见、被关注。我不仅想走近老漂,更想“走进老漂家庭”,进入老漂的生活逻辑,在看见老漂的基础上理解老漂。

陈辉在西安调研

平时在学校跟同事吃饭,我们经常聊起父母从老家来帮自己带娃的事,几乎每个家庭都是如此。老漂是很普遍的现象,甚至不用专门定义,就弥漫在日常生活中。去学校接送孩子、去菜市场买菜、在楼下遛弯,我们都能遇到很多老漂。仿照学者项飙的话来讲:老漂族现象,就是我们生活中的一种“附近”。

它是观测家庭转型的窗口,老漂的核心任务,就是帮子女应对育儿困境。一方面,城市青年日益重视育儿质量,倡导和践行精细化育儿;另一方面,他们普遍没有足够的精力和时间带孩子。

近几年,我调研了100多人,试图弄清老漂家庭的运行逻辑,并把成果总结在《银发摆渡人》一书里。将老漂族称为银发摆渡人,就是为了强调老漂族对于青年家庭的特殊意义:摆渡人,帮我渡过生活河流中的一个难关。

在家庭内部,摆渡是一种特殊的代际关系。起初是父母摆渡子女,后来是子女摆渡父母。老漂们委屈求全、不辞辛劳地付出,来到陌生城市为子女带娃、做家务,付出更多成本,经历着异乡摆渡生活。

从写下一篇随笔到完成一本书,我跳出个体生活体验,走入更多老漂家庭。从自身的体会来说,研究老漂不需要高大上的理论,而是观察他们的生活状态,记录他们的处境和思考。我在《银发摆渡人》中表达的,不是个人感慨,而是老漂们的共鸣。

《银发摆渡人》

成为老漂,往往需要抉择。有人说自己做老漂“心甘情不愿”。所谓“心甘”,是因为老漂认为给子女带孩子是自己应尽的义务,而“情不愿”,是由于成为老漂面临现实的难处。

淑仪有两个儿子,大儿子在佛山当运货员,有两个孩子,小儿子30岁还没结婚,在广州打工。如今,她来到佛山给大儿子带娃,老伴留在广西老家。

大儿子的家庭条件不优渥,扣除必要开支和各类消费,每年只能结余5万元左右。他想靠创业提高收入,结果几次效益都不理想。淑仪每月只从儿子那里拿2000元生活费,感知到一家的压力,她省吃俭用,用有限的预算,尽可能把一家人的生活照顾好。

她最大的心愿是管好两个孙子,对自己的生活什么要求都没有,就希望不生病。有一年,她得了严重的妇科病,开始不敢告诉儿子,医生让她住院也没住,最后治疗花了4000块,还是找老伴要的。

她告诉我,自己年轻时吃过很多苦,在家里干过农活,也出来打过工,借钱盖房子、借钱给老人办丧事。虽然日子难过却不委屈,经历这么多苦,就是希望孩子好。

图源《小夫妻》

像淑仪一样,在传统的家庭伦理中,老年人会把子女的需求放在首位,将帮子女带孩子看作人生任务的一部分,可谓天经地义。一位青岛的老漂曾说:“你有孙子不给看,人家还不笑话死。”

青年夫妻让父母过来帮忙带孩子,需要有一定的经济条件,至少在住房、日常开支方面能够支撑老漂家庭的运转。许多老漂家庭,年轻夫妻还房贷、车贷,孩子养育教育花费高,家庭生活过得拮据,子女给老漂的生活费,也不宽裕。有的老漂还要用退休金贴补子女,并自嘲为“带薪保姆”。

此外,在多子女家庭中,老漂还要保持公平,害怕厚此薄彼。淑仪的小儿子仍未结婚,所以她有足够的时间照顾大儿子的家庭。但有些老漂需要连续照顾几个子女的生育、抚育生活。沈凤就是在闺女那里待了两年,儿媳妇怀了二孩后,接着去照顾儿子的家庭。

图源《我的前半生》

身体状况、家里的工作或事务、生存环境、家庭关系等等都是老漂需要考虑的因素。许多老漂不太喜欢“成为老漂”的说法,他们更喜欢将这个过程描述为“被成为”,充满被动感,是一种取舍之后的综合决策。当然,也有老漂是主动选择享受天伦之乐,迫切需要跟孩子团聚。

来自湖北的老陈形容老漂是“每个人都要走的长征路”,认为带娃是一件长时间、连续、辛苦、奔波的差事。

老漂承担着带孩子和做家务的工作,秉承“6-10-7”的工作时间安排,即早上6点起床,晚上10点睡觉,一周工作7天,每天日复一日地做饭、洗衣服、做卫生,如今寄取快递也成为日常事务之一。

我见过一位老漂,来到子女家的时候只有50多岁,现在都快70了。我问她待了这么久,之后怎么养老,她回答说“不知道,可能回老家”。

像她一样,大部分农村老漂完成任务后选择回乡养老,部分城市老漂会卖掉老家房子,在子女城市另外安家。

陈辉在成都调研

远离家乡,再加上单调的生活体验,容易让老漂们产生漂泊感。一些老漂是单漂,夫妻两地分居加剧孤独。有的女性老漂甚至担心老伴在老家出轨。

来到陌生地方,没有熟人可以说话,老漂族为此苦恼,只能跟其他老漂相互交流,甚至有人会在逛超市时和店员搭话。

西安的孟萍有次在小区里捡垃圾,有个老人主动走近说,家里有些纸箱,邀请她晚上去家里取,结果到了约好的时间,她一进门对方就开始倒苦水,说她和儿媳妇的矛盾。孟萍说:“也许她给我纸箱只是借口,其实是想和我说说话。”

不过,这些交往只是浅交。从更深层次上看,老漂的孤独来源于子女的冷淡。即便生活在同一个屋檐下,一些家庭中老漂跟子女的交流并不多。他们希望唠唠家常,但年轻人回来累得不行,想躺平刷刷手机,两代人不在同一频道。这造成的孤独感往往更深。

图源《幸福到万家》

老漂族更多困扰来自于和子女的育儿观念差异。例如,大部分老漂看见小孩子有什么错误,都想立即指出,批评教育,但年轻人更信奉正面管教,希望多肯定、多鼓励孩子。同样一件涉及孩子的事,两代人处理方法不一样,很容易有矛盾。

原来老一辈仅仅是带孩子,不哭不闹就好。现在年轻人带孩子时,卫生方面考虑得比较细,饮食方面讲究营养搭配,还热衷趣味育儿,多和孩子做游戏,更好地促进孩子自我意识发育和成长。两代人,涉及两套理念,前者是“带孩子”,后者是“育儿”。

由于育儿理念差异而造成的争论和较量,在老漂家庭普遍发生着。经过多轮博弈,一些老漂会选择妥协,按子女的方法来,但也许是口服心不服。

老漂与子女的争执往往不是谁胜谁负的问题,而是谁在的时候谁说了算,各行其是。有的家庭随着时间推移达到基本平衡。

注重抚育质量的子女,对老人有更高要求。我记得在成都调研时,来自内蒙古的老漂段晴就曾抱怨过:“儿媳妇洗衣服特别勤。有时孙子衣服只穿了一会儿,下午再出去,也要重新换一件,甚至很多时候把只穿一会儿的衣服扔到洗衣机里。”

她认为这样频繁洗,不仅费水、费洗衣液,还费时间,可能衣服没穿却洗坏了。许多时候衣服洗完了,最终的晾晒任务还是落到自己身上。她表面上听从儿媳妇的安排,但很不认同这些要求,甚至有时偷偷把洗衣机里还没洗的衣服拿出来再给孩子穿上。

于强也向我讲述过他家的孩子穿衣矛盾。他爸妈摸孩子手,手凉,说明穿少了,就得加衣服。他媳妇在网上看的方法是摸背测温法,手凉不一定背凉,只有背凉的时候才需要加衣服。因为测温方法不一样,意见不一样,他媳妇和他父母起过争执。结果孩子有时候穿得多,有时候穿得少,那段时间经常感冒。

两代人对于孩子生病如何治疗也会产生分歧。山武的妈妈也信奉土办法,不管孩子生什么病,都抹些活络油,而山武媳妇就是是医生,特别反对这种没有科学依据的疗法。

图源《凡人歌》

育儿矛盾大多发生于婆媳之间,如果是婆婆过来带孩子,老漂家庭普遍存在婆媳磨合的问题。婆媳之间是没有血缘的紧密型关系,生活将两个人聚在一起,或者说绑在一起。带孩子过程中,她们既是合作伙伴,但又有辈分高低之分。这进一步增加了婆媳关系的相处难度。

调研过程中,我发现绝大多数年轻女性很想处理好婆媳关系,但往往做不好。她们既要面对来自工作和生活的压力,又没有类似的处理经验。有的女性面对婆媳矛盾,自己很苦恼,甚至懊恼。有的年轻女性,在婆媳交锋中表现得无助,不会争吵,也不愿争吵。

有个调研案例,儿媳妇认为婆婆的要求很无理,但又不知如何应对,只能夺门而出,离家出走,连手机都没顾上带。寒冬腊月,她老公四处找,她坐在酒店大堂里默默流泪。

婆媳矛盾还涉及这样一个隐蔽问题,那就是家庭事务中的性别分工。婆媳承担了更多家务,所以更容易发生矛盾。尽管现在的趋势是,越来越多的男性正在主动或被动地带娃和做家务,但需要注意:老漂的存在和付出,弱化了大部分家庭对男性的要求和他们的实际参与程度。

其实,老漂家庭中难相处的不只是婆媳,亲子关系同样面临一些矛盾。有些是由于原生家庭的历史遗留问题,有些是年轻一代为了自己小家庭的生活自主性而表现出来的对父母意见的排斥,这容易被老漂解读为叛逆。

当然,与婆媳关系不同,亲子之间因为有共同的情感基础,所以问题更好沟通,有时即便不愉快,也能很快好起来。

图源《独生子女和他们的婆婆妈妈》

多重矛盾导致老漂与子女各有各的委屈。很多老漂的心态是委曲求全。

周梅给女儿带孩子,女儿好,女婿却不尊重她。他爱吃咸的,总说周梅做的饭有点淡,尽管周梅尽力平衡,但没用,他不吃,或者吃一下说不好吃。做了三年饭,女婿连个妈都不叫,让周梅十分伤心。

田芬也是。她给儿子、儿媳带娃时,经常因为早餐问题犯难。本以为已经摸准儿媳的起床时间,好提前准备热乎饭,可有一天儿媳突然早起,要吃早餐,她还没做,儿媳妇就发了脾气:“不管我几点起来,你都得提前做好。”每次提起这些,田芬都忍不住流眼泪。

这种委屈不是身体上的苦累,而是被高要求、低尊重地对待。一位黑龙江的老漂曾告诉我,给儿子带孩子还不如之前做保姆。给别人做保姆,给钱还被尊重。在儿子家,不给钱还受气。

父母的责任心和情感投入,自然比保姆多。老漂替子女着想,事事都操心,也想得到正向反馈,也需要情绪价值。可年轻人对老漂的说话方式、交流习惯,导致他们产生误解,甚至认为自己仅被子女当成带孩子的工具。

图源《凡人歌》

大多数老漂不会直接表达这些感受,通常是自我消化,压抑久了,可能会产生心理疾病。

吕莹曾发现婆婆的不对劲。有段时间,婆婆忽然开始失眠,白天也神神叨叨,没有表情,没有耐心,总觉得自己和儿子活得没意思。后来吕莹说服老公带婆婆去看医生。医生开了抗抑郁的药,吕莹也更多承担家务,让孩子晚上和自己睡,婆婆情况才有所好转。

那段时间,吕莹的老公总是念叨工作中的压力,婆婆虽然不说,但也跟着操心。久而久之,她边带孩子边承担年轻人的焦虑,也跟着焦虑起来。

既然待着不舒服,为什么老漂还要帮孩子带娃?这其实体现了很多老漂的担忧。一方面,他们担心孩子处理不好家庭生活,如果他们都去上班,孩子谁来带,请保姆经济条件是否承受得起?另一方面,一些老人也担忧,不帮忙,日后子女会不会给自己养老。

图源《我的前半生》

反过来讲,年轻人当然也有无奈和委屈。他们疲惫地应对抚育与工作的矛盾,承受来自各方面的压力,有时甚至为了家庭不得不做出妥协,例如放弃工作。一些女性全职带娃,围着家务和孩子转,心累,担忧自己经济独立性,还害怕脱离社会。

年轻人对父母帮忙带孩子也很纠结。老人帮忙带孩子,自己确实轻松些,但因此也面临很多关系处理成本和心理成本。有时候,处理关系的疲惫感,胜过身体劳累。

人们惧怕关系中的矛盾,但也会在矛盾中有所成长。老漂家庭中,随着时间推移,两代人的关系普遍会逐渐趋向平衡。尤其是婆媳关系,二者在磕磕绊绊中会形成一种特殊的感情,它谈不上亲密,却是同舟共济的感觉。对于女性而言,这是共同的生活体验培养出来的。

有的女性发现,改善婆媳关系的窍门,不是改变婆婆,而是改变自己。有个访谈对象跟我讲,她很在乎卫生问题,担心婆婆在外面带孩子不注意卫生,多次给婆婆提建议,也没啥效果,后来她想,婆婆总不至于让孩子去吃屎,一想到这点,她就释然了。

话糙理不糙,很多时候,两代人之间的和解就是不断理解对方、降低期待的过程。

说到底,老漂家庭的处境与我们的生活布局相关,即一切资源配置以孩子为中心。

中国传统家庭的文化逻辑,一直强调孩子的重要性。人们常说,“过日子就是过孩子”。以前是重视血脉传承,传宗接代,而现在则要求精细化育儿,让孩子更适应未来的社会竞争,保持社会地位或向上流动。

精细化育儿涉及一套理念,从孩子的身体健康到自我意识,再到兴趣、技艺的培养,缺一不可。

这种教育观念与多种因素有关。一是新生代父母普遍学习能力强;二是孩子数量少了,那就要精细;三是整个育儿氛围的影响,年轻父母之间相互交流时,如果自己不注重养育质量,就好像做得不合格一样;四是社会压力加剧,所有的竞争都要前移。越来越多的家庭教育竞争,从幼儿园就开始了。

由此一来,家庭教育的主要路径,不再是言传身教,而是深度参与孩子的知识学习和技能培养,除了经济压力、人力压力,还有精神压力,家长们高度紧张和投入,身心疲惫。

图源《小欢喜》

在北京调研时,我有深刻感受,和年轻人聊老漂,聊着聊着他们就扯到孩子教育上去了。连老漂也被教育内卷推着走,也许从一些年轻人的角度看,不会辅导作业的老漂不是好老漂。

但是家长过度育儿,会影响孩子的主体性发育。我有个调研对象,是做生意的,百忙之中加入学校的家委会,对孩子的关心从家庭延伸到学校,也增加了老师对孩子的关注。这反而加剧了孩子的自我为中心,特别在乎别人对自己的评价,影响同学关系处理。

另一方面,这造成家庭抚育教育功能过载,极大增加了家庭运行的成本。许多年轻人既要工作,又要面对养老、育儿、自身成长的压力,日子不轻松。如果没有父母帮忙带孩子、做家务,生活就太狼狈,甚至根本转不动。

每一代人都把心思放在孩子身上,那就变成一个循环,三代人都过得很累。

陈辉

中国传统的家庭伦理,强调牺牲自己成就家庭整体利益,却没有发育出太多“做自己”的空间。老一辈对子女践行无限责任,通过成全子女来实现自我价值。

可这种模式已经不能适应现代生活的逻辑,面对新的家庭困境,我们也应当思考一种新的活法,去寻找三代人关系的动态平衡点。

我认为中年人不能全身心卷孩子,应该学会“做儿女”,增加“做儿女”的意识。与此同时,还应该努力“做自己”。这不代表完全不管孩子,而是尝试减少低效甚至无效的教育内卷,分出一些时间来给自己,关注自己的需要和价值实现。有的家长已经觉醒,说卷孩子不如卷自己。

当然,我说的这些,其实很理想化。现实中,许多家长不是自己想卷孩子,而是被教育内卷卷着走。大家都身陷一种氛围之中,无力挣脱。

其实,我这本书,我最先起的书名是《老漂时代》,我更想表达老漂现象背后的时代性。微观个体的处境,都有时代性。

在时代变迁的洪流中,每个人的家庭生活都是时代的脚注。

陈辉参加老漂座谈会

我提出“中年人要学会做儿女”“中年人的新活法”“每一代人都要学会做自己”,这些表述,都不是答案,而是提问。面对普遍性的困境,我们需要新活法,新的人生意义之问。

于我而言,老漂研究也是一个理解自我、直面和反思生活的过程。

我的妈妈已经70岁了,这两年,我明显感觉到妈妈的衰老。她的记性变得很差,有时找不到家门钥匙,后来发现插在门上。有时从厨房里出来和我们聊几句,过一会儿我们就闻到焦煳味,冲到厨房去关火。

前几年她说做一桌子菜很轻松,现在却害怕费神,更不愿意学习短视频变花样了。家里的碗盘,有时也洗不干净。我知道,不是妈妈粗心,而是她眼睛越来越花,看不见碗盘上的小污渍。

妈妈的衰老,伴随着我女儿的成长。我有时会想,当我女儿成家之后,需要我的时候,我会不会也成为老漂?

*部分资料来源于《银发摆渡人》,除陈辉外,文中名字皆为化名

于东来|宗馥莉|罗永浩

全女旅店|不婚女性|苏敏离婚

富二代流浪汉|县城卖棺材的年轻人

负债160万的年轻人|985大学毕业收废品

催吐减肥|康复科里的年轻人|女性高潮针

外包妈妈|叛逆少女刘开心|躺平规划师

穷鬼赛道|中东团播|网红老板

邬霞|麦家|琼瑶|蔡澜