1000个普通人的心事,藏在一辆网约车里

来源网站:news.qq.com

作者:北青深一度

主题分类:劳动者处境

内容类型:深度报道或非虚构写作

关键词:乘客, 生活, 北京, 笔记本, 女孩

涉及行业:交通物流业, 出租车/网约车

涉及职业:蓝领受雇者

地点: 北京市

相关议题:就业, 工作时间, 灵活就业/零工经济/平台劳动

- 杨永壮每天开车十二、三个小时,工作时间长且劳动强度大,常常在凌晨收工后在车里休息。

- 作为网约车司机,杨永壮自述初期为了完成每天五百元的目标,最多需要连续工作十三个小时,收入与付出不成正比。

- 杨永壮和妻子因学历和岗位要求有限,只能在工厂、餐饮等行业流动就业,工作稳定性和晋升空间有限。

- 创业失败后,杨永壮背负外债,只能选择灵活就业岗位,家庭经济压力较大,生活质量受影响。

- 乘客留言反映了许多普通劳动者的生活压力,包括加班、工作疲惫和情绪困扰,体现出劳动者群体普遍面临的心理和生活压力。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

记者/ 佟晓宇 实习生/吴昀

编辑/ 宋建华

2024年10月,杨永壮在车里放了一本笔记本,之后又放置了医药包、话筒等

网约车司机杨永壮与数不清的人分享过北京的夜晚。很多个凌晨,不同的人从灯火通明的高楼大厦里出来,坐进车里。去年十月,他在车里放了一本笔记本,乘客开始在这里留下“心事”。

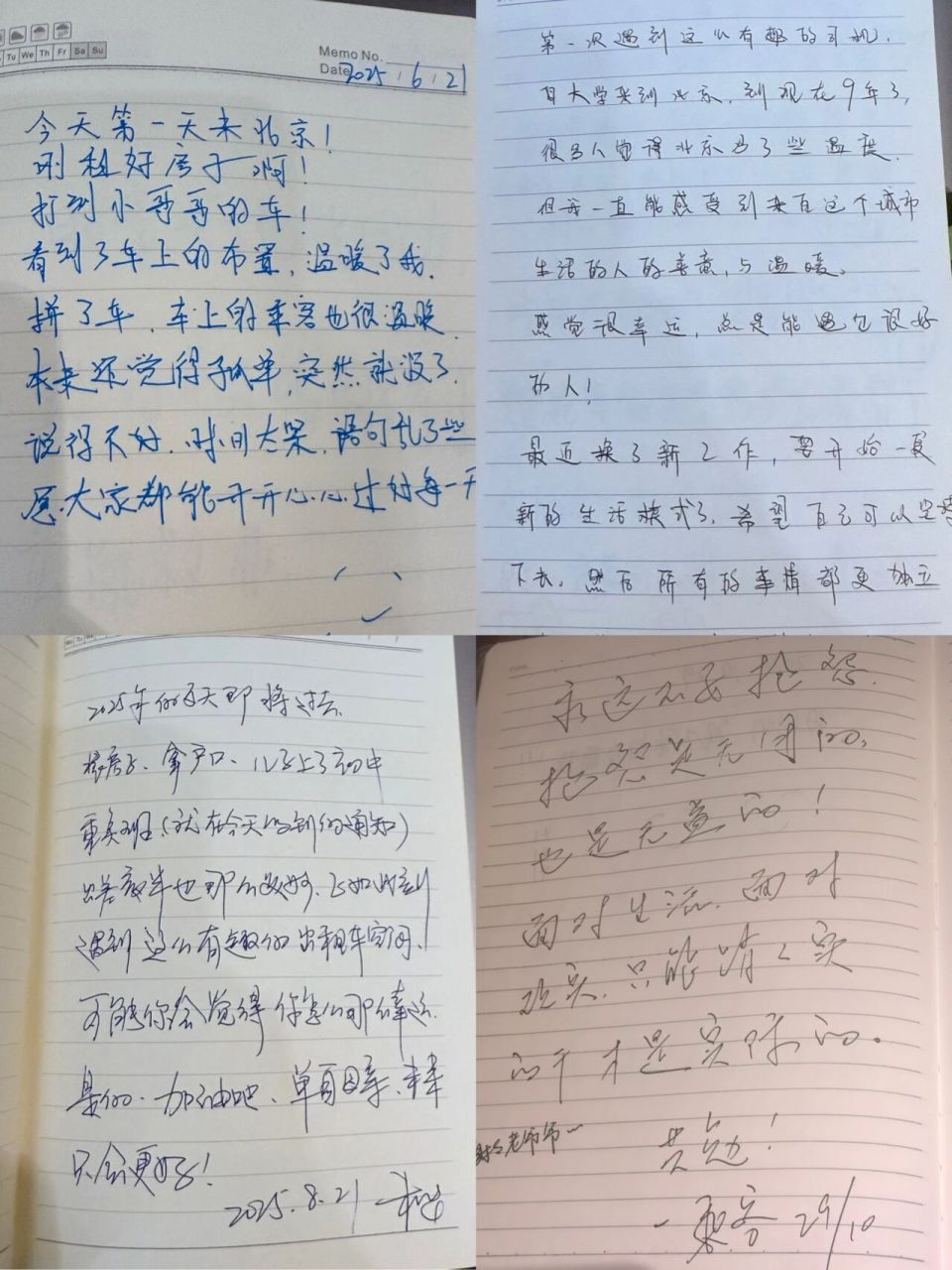

一年时间,一个又一个乘客像写日记一样,写满了五本又厚又重的皮面笔记本,有上千人。普通人不足为外人道的心事重要吗?杨永壮把本子摆在这辆白色比亚迪轿车的座椅背兜里,他称之为“邂逅的星光碎片”,把每一位乘客当做天上的星星,把他们写下的话当成洒落在身上的星光碎片。

最初,人们只是感到新奇,觉得这辆网约车有点不一样。然后他们翻开笔记本读,读这些碎片里高考过后的兴奋,工作的疲惫,即将步入婚姻的紧张,迎接新生儿的期待,还有年过古稀的生活感悟……每天开满十二、三个小时车,收工后,杨永壮放倒座椅,窝在车里也会拿起本子读。陌生人的心事,就在这两平米的空间里流转。

碎片拼接起来,是这座城市里生活着的普通人的鲜活日常。2025年3月3日,凌晨2点半,一个乘客写道:“又加班啦,很累,但是从本子上又看到了快乐,感觉到了希望。”

五本写满的留言本

好像很久没有写点什么记录自己的生活,以前也是爱写日记、小秘密的,好多美好幸福的瞬间无人分享,又怕忘记。最近开始上班了,打工人的生活还真是挺辛苦的……希望自己也能像司机师傅一样热爱生活,保持善良,对生活多一些乐观……(摘自2025年6月25日)

王静一拉开车门,以为自己上错了车。她赶紧关上门核对车牌号,确认没错才上了车。四月的晚上十点,天气还带着凉意,可车内一片温暖,深粉红色磨毛感坐垫,座椅上有水、湿巾,还有一次性雨衣、医药包,可以自取。有限的空间被安排得很紧凑,两支话筒立在出风口上方,想唱歌可以告诉司机。

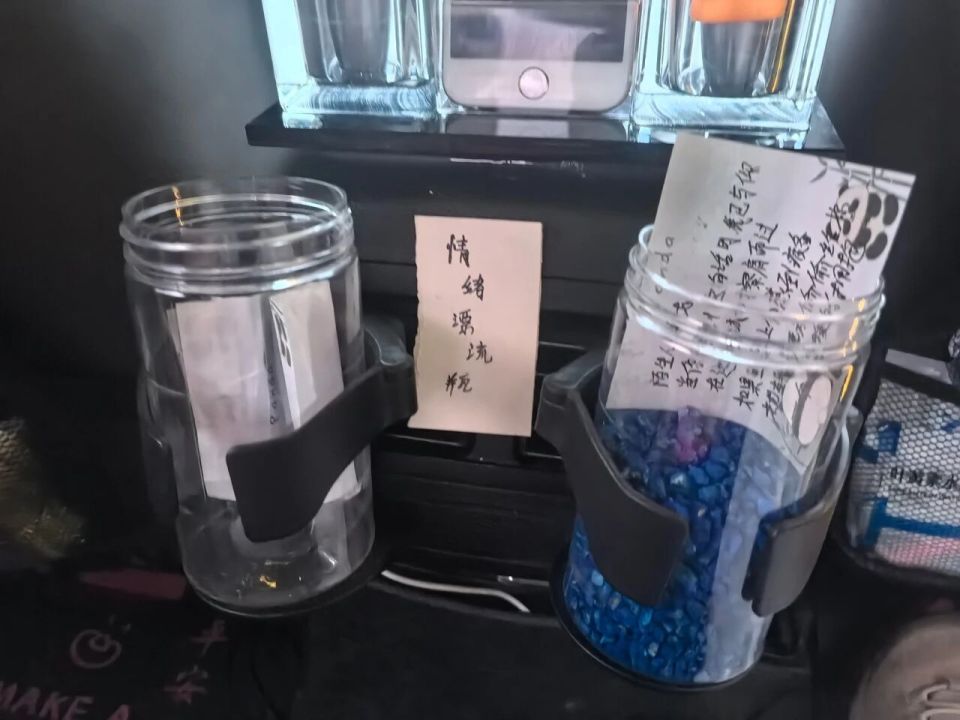

杨永壮在后排放置了“情绪漂流瓶”,上一位乘客可以给下一位乘客写下寄语。左侧车门内,杨永壮摆了四瓶粉、红、橙、黄色的小酒,后车顶安置着一颗迪斯科球,音乐响起,灯就发出彩色的光。

后备箱里放着毛毯,给天冷出来玩的乘客应急,还有冰箱和保温箱,夏天放冰水,冬天放热饮,“我不主动收钱,如果有人想给就按市价扫码。”

更显眼的是座椅背兜里塞着的几本厚厚的笔记本。

那是杨永壮准备的留言本。“95后”杨永壮是山东聊城人,2018年底和妻子来到北京,2023年底开始开网约车。

去年九月底,一个乘客上车后发现后排车窗上贴着一张便利贴,他问杨永壮自己能不能也写一张留言贴上。杨永壮很意外,不记得什么时候在车上放了便利贴。杨永壮回忆,第一个写便利贴的应该是那个去车站的女孩。她说自己赶火车,请他尽量开快点。女孩在车上提到,自己是济南人,奶奶生病住院了,这次回老家,大概不会再回来了。杨永壮没敢多问,但能感到女孩情绪低落。

乘客下车后,杨永壮去后排揭下了那两张便利贴,导航到最近的文具店,花七块钱买了一本笔记本放在后排。

有时不经意地,杨永壮能看到乘客脸上的疲惫,“有的工作累了,有的想家了,我想给大家提供点情绪价值。”在副驾驶座位的后面,杨永壮贴了一封《致乘客的一封信》,他在里面介绍自己,也告诉乘客不管是失意还是开心,都可以在笔记本里记录下来,“你的情绪,就是出发的信号。”第一本很快写满了。杨永壮在网上又定制了四本,到现在,几乎都写满了。

第一个写下留言的是一家三口。杨永壮在一个公园门口接到他们,帮忙把婴儿车放到后备箱。那个年轻妈妈询问本子的用途,在上面写下了“愿未来一切顺意。”

那之后,一个承载陌生人心事的空间,被缓缓打开。

考试,这件躲不掉的要紧事,在不同阶段出现,也最常被写进留言本。一个即将中考的学生坐进这辆车,她“要考市里最好的高中”,她在留言里写下“妈妈不要再逼我,我会好好学习的!”2025年6月11日,高考结束的第一天,一个毕业的高中生正拥有最快乐的时刻,“明天过18岁生日,去看演出,开心。”有人考研,想上岸,“祝我考上研究生。”

也有人选择了完全不同的路。2025年3月9日凌晨,一个大三女孩放弃了读研,从重庆飞到北京开启她的新生活。“下定决心放弃读研的那一刻,我真的很迷茫。一周的努力换来三份offer……好像前二十年里除了高考失利,想要的基本上都通过努力实现了。但是我其实一直都很焦虑很不自信。”

一年时间,杨永壮准备的五个笔记本几乎都写满了

“邂逅的星光碎片”

感觉在一起的时光总是这么短暂,我们聊天、喝酒、吃饭,赶着点去景点玩,做了好多事呀,但还是不够,我努力从中找到一些在好好生活的实感……人生难得是欢聚,唯有离别多,想到这句话时总想流泪,我们不停向前走,面对未来的迷茫,生活的困苦和折磨……(摘自2024年11月3日)

这里记录下了迷茫,也有闯荡。

有人刚刚来到北京,新生活徐徐展开,“2025年6月21日,今天第一天来北京,刚租好房子,看到车里的布置温暖了我,拼了车,车上的乘客也很温暖,本来觉得孤单,(孤单感)突然就没了。愿大家都能开开心心过好每一天。”也有人离开。2025年10月18日,有人写道,“天气晴,我要离开北京啦。知足常乐。”

杨永壮与数不清的人分享过北京的夜晚。很多个凌晨,不同的人从灯火通明的高楼大厦里出来,坐进车里。在车上的留言本里,他们翻到一些快乐。2025年3月3日,凌晨2点半,“又加班啦,很累,但是从本子上又看到了快乐,感觉到了希望。”也有人给自己写下轻轻的问候,“3月14日,下班快乐,我辛苦了。”

一些孤单的人想找到男、女朋友,“希望遇见能一起抵抗岁月流逝的人。”也有人正要步入婚姻,2024年11月3日,一个自称“衡水的女孩”写下备婚日记:“最近一周和男朋友确认了结婚日期,开始了紧张的备婚状态,家人们都充满期待,我也是。恋爱三年多,他人不错,是我的高中同学……走入婚姻让我期待又害怕,可人生哪有那么多时间让人犹犹豫豫,我希望我会过得不错,当然了希望你们也是。”

一对年轻的夫妇正在迎接新生命到来,2025年4月19日,他们“希望宝贝女儿平安出生。”但也有人面对失去,那位决定来北京的大三女孩,刚收到一个认识的女孩去世的消息。“哭了一晚上,生命真的太脆弱,她也才刚开始自己的第二十岁之旅。希望天堂没有病痛,希望她来世健健康康。”她在留言的末尾写下祝福,“祝看到此篇的你们可以顺顺利利,健健康康。开心健康最重要!”

人们记录相聚、离别。2024年11月3日凌晨12点,一个女孩和从西安来的朋友刚吃完饭,“明天下午她就要回去了,感觉在一起的时光总是这么短暂,我们聊天、喝酒、吃饭,赶着点去景点玩,做了好多事呀,但还是不够,我努力从中找到一些在好好生活的实感,已经很幸福却仍然贪心。人生难得是欢聚,唯有离别多,想到这句话时总想流泪,我们不停向前走,面对未来的迷茫,生活的困苦和折磨,年少时抓紧的人总是舍不得放手,希望未来会得偿所愿,不用再分开都要好好生活呀。”

一个妈妈第一次独立带孩子出行,“小朋友一上车惊呼"哇"好漂亮的装饰!北戴河旅行回来,一个人带娃去玩儿很累,但看他在海边赶海挖沙自由自在,很值得。这是第一次一个人带娃出行,很好的开始,希望下一趟出行更顺利。希望下一个春天我们都没有过敏。希望大家都越来越好。”

另一位妈妈可能已经一个人做了更多,她在2025年的8月写道,“夏天即将过去,装房子、拿户口、儿子上了初中重点班(就在今天收到的通知),出差夜半也那么美妙。正如此刻遇到这么有趣的出租车空间,可能你会觉得你怎么那么幸运。是的,加油吧,单身母亲。”

有时,麻烦可能一起袭来。在2024年12月的一天,有人在面对“分手、考试、家人离世,有些睡眠障碍”,但还是决定“积极努力的去生活,感谢每一段酸甜苦辣的经历。”有人在下面留言:“希望你开心。”

但也有好消息。2024年10月4日,有人写道:“山西人来北京奋斗了三年,这个月刚涨了工资,有点小开心,但绝不能止步于此,要相信是金子总会发光。”好在还有祝福,人们写下很多话互相鼓励。“希望2025年小本中的每一位都是快乐的。”“陌生人,没有什么过不去的坎,加油,相信自己,都会雨过天晴的。”

有人被杨永壮对生活的热爱感染。“好特别的生活方式,司机师傅好像很热爱生活,好久没有写什么记录自己的生活,好多美好幸福的瞬间无人分享,最近开始上班,打工人的生活挺辛苦。希望自己也能像司机师傅一样热爱生活。”王静也是这样被杨永壮感染。下车前,她询问能不能在车上拍照,杨永壮把车停下,帮她拍了几张照片。“等到自己年纪大时再翻阅相册,就能想起自己当时在做什么。”那次之后,王静建了两个在京东北人的群,两个群里有近七百人。到了节假日,大家会互相约着出游,“我们还开车自驾去乌兰察布,氛围特别好,特别开心。”

人们在留言本里记录自己生活的某一刻

“大家都在努力奔跑”

一个人来到了陌生的城市,心中惶恐不安,可却从来没有想过要退出,因为自己心里清楚,诗和远方,路费很贵,每个人都在为自己向往的生活加油……(摘自2025年6月29日)

有时候凌晨收车,杨永壮会把座椅放倒,在车里靠一会,翻一翻留言本里的内容。他载过不少外国乘客,留下英语、俄语、韩文……他看不懂,就拍下来用翻译软件看。一个印度女孩说她喜欢北京,感谢杨永壮的车,还会再来。

看乘客那些平常生活的分享时,杨永壮自己也得到了安慰。每天十几个小时坐在车里很枯燥,精神高度集中,没单的时候他会把车停在路边,下来走一走,忙起来就连下车的时间也没有。“但是大家都在努力奔跑,他们留下这些话让我觉得我在做有意义的事。”

其实,杨永壮也一直在努力奔跑。

他的家乡在聊城莘县,当地人种小麦、玉米和大蒜维持生计。他的父母农忙时种地,农闲时打工。杨永壮小时候父母总是教育他要好好上学,多读书,但他贪玩,成绩一直不好,每一科都在四、五十分上打转。

初中还没读完,他就辍学了,去了青岛一个老乡开的汽车配件工厂打工。他说自己思维活络,到青岛不久,发现厂子里年轻人多,大家都没什么娱乐活动,下班后他就去厂子附近的晚集上摆地摊,卖激光笔这类年轻人感兴趣的玩意。第一个月他就用摆地摊的收入给自己买了当时流行的诺基亚侧滑盖手机。

同事看他赚了钱,也来摆摊,卖短袖,卖留香珠。摆摊的时候,杨永壮感到自己意气风发,“生活好像有很多条路,我干啥都能挣钱。”

但后来很多年的经历,让他改变了想法,“不停在找出路,但好像也没做成什么。”

在青岛干了两年,杨永壮去了深圳,跟着一个老板做旧手机回收生意。家人催着他结婚,想让他在老家踏实下来。2015年10月,杨永壮和妻子结婚。用他自己的话说,早早结婚,早早生了孩子,但心里总还是想做点什么。在老家,有些人成了家就继续过父母一样的日子,在村里种地,进厂打工,他想做点不一样的。

2016年,杨永壮第一次创业,做硅藻泥墙面装修。那时大儿子刚刚出生,他特意去合肥学习,在县城开了一个小门店,投入了十来万块钱。他和装修公司合作,自己也到处跟人推销,还在新小区免费给样板间做过装修。

但硅藻泥造价高,人们接受不了,很多人在县城买房是为了给孩子上学,“买房已投入很多,再花大价钱装修就不太可能了。”客户不稳定,一年后,店还是关了。

杨永壮有个正在读高中的妹妹,现在他会像父母那样,希望妹妹多读点书,不要像自己一样,“有时候我觉得受局限”。他讲起自己另一次失败的创业,那是2018年,社区团购兴起,他跟其他两个合伙人成立了一个小公司,在县城里搞起了社区团购。在农民手上采购水果蔬菜,再通过网上团购的形式给小区送货。

每天采购完,杨永壮就在县城里小区挨个跑,把小区超市开拓成取货点。一年里跑了一百多个小区。但不到两年,创业以失败告终。工作量变大,投入的钱也越来越多,有限的人手难以为继,更大的团购企业触角已经伸到县城,他们有更低的价格和更成熟的模式。“公司的运营,我们根本什么都不懂,再新的想法实际去做的时候都困难重重,这就是我说的局限。”

两次创业,杨永壮都没走出他想要的那条路。

在亲戚的建议下,2018年下半年,他和妻子离开老家来了北京。先是一起进了火锅店打工,但管理严格,培训时嘴咬着筷子练习微笑,第一天的培训就要求他和妻子认识十个同事,记住对方的名字。“我俩不太适合,她也不是一个很爱社交的人。”

连续创业失败,他背着六七万块钱的外债,“那时我老婆连床单都舍不得买。”很长一段时间杨永壮以劳务派遣的身份,在不同的厂里流动。在一个做ETC的厂做了几个月,项目结束后,又进了一家做实验室流量计的厂。

妻子最后留在了那家厂里,是一个实验室的岗位。原本学历要求至少是大专,“但那次肯定缺人了,放宽了条件,她就进去了。”他没有妻子那么幸运,在库房呆了几个月,还是离开了。

2022年小女儿出生,他在老家找了份蛋糕厂业务员的工作,卖生日蛋糕、甜品。为了跑业务总是要出差,工资也不多。女儿四个月的时候,妻子的产假结束,他们又一起回了北京,孩子留在老家。

回北京后,杨永壮在六环外的大集上摆摊卖过蛋糕,开过叉车,但都没赚到钱。直到妻子的朋友提起自己丈夫在跑网约车,建议他们也试试。杨永壮贷款买了一辆八万块钱的油电混动车,跑起了网约车。

最初,他给自己定下目标,每天跑五百块钱就回家,几天下来,他发现这并不容易,最多的时候要跑十三个小时才能完成目标。“熟悉规则后,可能用不了这么久,那时我没什么经验,就是踏实跑,也没想接什么大单,派单我就走。”

他逐渐摸索,晚上车少,价格也比白天高,他常从中午后开始跑,凌晨三四点钟回家。“只想着可以多跑点流水,多赚点钱。”

车里给乘客设置的故事酒吧

留给陌生人的温暖

陌生人你好,当你看到这段话时,我已与你在这座城市擦肩而过,如果生活让你感到疲惫,就当我在远方,偷偷给你一个温暖的拥抱。(摘自2025年10月24日)

王静是东北人,在北京做了七、八年行政文员。“大家好像找到了一个窗口,可以在那里倾诉,写下自己心里想说的东西。”那段时间王静家里发生了很多事,姨妈家的姐姐刚刚确诊癌症,姐姐四十多岁,把她从小带大,“那晚回家后我哭了,觉得在这个城市的某一处角落还有着这样温馨的地方。”

在留言本上,王静印象最深的一条留言,是有人讲述家里人生病后,自己曾发起募捐,他感谢那些好心人捐款。前段时间,她检查出心脏是先天性卵圆孔未闭合,需要做一个小手术。“生病时自己挂号,楼上楼下跑。在医院时挺着,到了夜深人静躺在床上时眼泪就会默默地下来。”

阿清也在坐上车后哭过。今年11月3日,周一晚上,她和朋友聚会后告别,正好打到杨永壮的车。阿清一上车,先注意到了车内的酒——“行走的心旅故事酒吧”。

“这里居然有酒!”阿清好奇,主动说起话。“整个过程就像寻宝一样,他没有刻意向我展示车里的东西,等着我自己去发现。”这是她来北京的第九年,五年前她从金融专业毕业,进入一家银行工作。因为爱好文学,去年底,阿清辞了职,开始去学校旁听中文课程,一边兼职,一边备考中文系研究生。

辞职考研,身边每个人都在劝阻她:你可能不能按自己的意愿去创作,你不一定能研究自己喜欢的课题,你在学术研究上会遇到各种各样的困难……“但是我很期待遇到他们说的这些困难。”

阿清在这些留言中看到一种传递,人们行色匆匆,来到这辆车里,原本可以短暂休息,“这个空间让我们愿意停下来去表达、去思考、去感受,那天我也感觉又累又困,我还有论文没写完,但是那一瞬间我觉得我要写下心里的最后一点温暖,把它留给陌生人。”

已经一年过去,王一洁一直没有忘记那次打车经历。

去年11月的一天,晚上她从国贸的一家美容院出来,打到了杨永壮的车。十七八分钟的路程,杨永壮没有主动搭话,王一洁带着点惊讶,翻开笔记本,心里一动,“笔记本里的希望也好,祝愿也好,就像漂流瓶一样,在北京来来去去……”

那时王一洁的生活正面临一些转变。从北京服装学院毕业后,她做了三年摄影师,想尝试新的工作,将要面对一个新的领域,王一洁感到未来的不确定性。在那本笔记本上,她写道,“过去一直为别人记录生活,未来的日子我想好好去看世界,多多记录自己……成为很棒的旅行博主。”

王一洁说自己平时不是一个很感性的人,但透过文字,她看到很多鲜活的人,“看到别人的生活,就跳出了自己的小圈子,觉得这个世界好丰富。”

念诺曾在近半个小时的车程里,把几个留言本翻了个遍,“看得挺开心。”她是安徽人,来北京两三年了,看到里面有人讲工作的辛苦,她也会共鸣,“刚来的时候也不好干。有时候就会给家里打电话聊聊天,偶尔也出去溜达散散心,去爬爬山。”

她是“90后”,在北京开了一家理发店,刚开始生意不好,好在慢慢积累了客源。这是她第二次开店,第一次跟别人合伙开店,她负责半年的房租,每个月4200元,干了一个多月,合伙人卷着房租钱跑了。念诺的很多心事都没跟别人说起过。刚来北京时候,没有积蓄,除了车票,身上只有二百块钱,“这些事我不会跟父母说,就说自己有钱。”

有乘客跟杨永壮说,自己写字不好看,杨永壮说这里都是陌生人,没人知道是谁写的。“声音或者网络可能会让别人找到你,但是写下的文字不会。”

这让留言本某种程度上成为了乘客们的“安全屋”。王一洁很能理解这种安全感,“有些话跟家人不会讲,会带着一种心理负担,如果跟身边的朋友讲太多,会担心对方有‘把我当垃圾桶’的感觉,唯独在陌生人的车上,可以有安全感地去表达。”

杨永壮在车上放了情绪漂流瓶,乘客可以给下一位乘客留下寄语

这里也像一个博物馆

永远不要抱怨,抱怨是无用的,也是无益的,面对生活,面对现实,只能踏踏实实的干才是实际的。(摘自2025年10月29日)

在车上,杨永壮有几次面对疾病的经历。

今年3月,一个年轻女孩坐上杨永壮的车。他记得上车后女孩说了一句话,后半句是“反正也活不久了”。他下意识问,“这啥意思?”女孩解释自己脑里长了东西,医生说位置不好。杨永壮心里感到“可能有点严重”。但她一直语气轻松,说自己高中时就生病了,当时选择了保守治疗,现在情况不乐观。

他还曾在医院门口接过一个女孩,只有零点几的视力,肾脏也有病,每个月需要做透析,患有重度抑郁。在车上,她谈起自己曾经自杀过。杨永壮劝她不要再做傻事,但他突然能理解为什么那么多人的愿望都差不多,在本子里写下一句句“平安健康”。

一天深夜,杨永壮在机场接到一位女乘客,看着导航目的地,他随口说了句“你住的地方挺偏的”。女乘客讲起自己和丈夫的生活。她说结婚后两人没住过好房子,全是小出租屋,两个孩子也不在一块,老大跟着父母,老二跟着公婆。最难的时候,两个人凌晨吃一碗牛肉面,丈夫让她吃,说天亮了就可以去公司吃工作餐。

“她没有抱怨生活,只是倾诉。”杨永壮不插话,默默听着,想到自己三岁的小女儿。每天晚上都会在车里给孩子们发个视频,聊一会,“老大明年就上三年级了,前几天他得了奖状,还特意告诉我。”寒暑假时,他把孩子们接到北京,白天他做饭,五点半妻子一下班,“两人交接孩子。”

杨永壮喜欢开网约车,每天遇到不同的人,即便不说话,“也有意思”。有人抱着纸箱,上了车一言不发,“像电视剧里演的一样,可能是被裁员了。”也有年轻人,上了车就拿起车上的话筒唱歌、跳舞,“处在不同的阶段,有不同的烦恼和快乐。”

一位76岁的老人在10月29日写下留言。他告诉杨永壮自己在一家单位的审核部门工作,退休后又返聘回原单位,当天结束工作,和同事小酌了一杯。他在留言本上写下,“抱怨是无用的,也是无益的,面对生活,面对现实,只能踏踏实实的干才是实际的。”

杨永壮去过北京几乎所有的地方,有繁华的街巷,也有开着小酒吧的胡同,“卖的酒特别便宜,胡同里都是坐在路边喝酒的人。”许多时刻,杨永壮会意识到这些本子的重要。一个乘客跟他说,有一个失恋博物馆,那里存着全国各地失恋人的信物。他说杨永壮的车也像一个博物馆,都是人们的回忆。

一个外地乘客看到杨永壮的社交账号,带孩子来北京玩时,联系他包了一天的车。那天晚上,杨永壮特意带着他们在北京三环走了一圈。她在车上读留言本,说回去让孩子写一篇作文。“这是最真实的生活。”她说。

(应受访者要求,文中阿清、念诺为化名,部分内容来自乘客留言本)

【版权声明】本作品的著作权等知识产权归北京青年报【北青深一度】所有,未经授权,不得转载。