“职校生不是坏孩子”

来源网站:news.qq.com

作者:极昼story

主题分类:劳动者处境

内容类型:深度报道或非虚构写作

关键词:职校生, 学生, 规则, 朋友, 老师, 大专

涉及行业:

涉及职业:青年学生/职校/实习生

地点: 北京市

相关议题:工资报酬, 拖欠工资, 职业教育

- 职校生在成长过程中,常常因社会和学校的标签化而被边缘化,遭遇言语侮辱和负面预期,例如被老师断言“生来就是打工的”或劝其辍学打工。

- 部分职校生在实际工作中遇到劳工权益受损的情况,如被拖欠工资,向相关部门投诉后仍未得到解决,感受到规则对弱势群体的不公。

- 职校实训资源有限,学生在课堂上难以获得足够实践机会,认为实际工作经验比学校教学更有价值,倾向于直接进入职场学习技能。

- 职校生普遍认为社会规则和人情关系对个人发展影响巨大,缺乏社会资源和支持时,难以通过正规渠道维护自身权益。

- 部分职校生毕业后选择灵活就业或自主创业,但在追求经济独立过程中,面临管理、法律风险和社会支持不足等现实挑战。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

三年前,陆千一从北京大学中文系毕业,回到西北,成了家乡大专(高职)的辅导员。作为一个外来的“闯入者”,在接下去的两年,她成了和学生们打成一片的老师,他们口中的“姐”。他们向她吐露经历,展示伤痕,也讲述梦想。陆千一将学生们的故事集结,今年10月,这本题为《我是职校生》的书出版。借助陆千一和几位学生的讲述,我们试图呈现当下的职业教育和“职业生”这个群体的一些切面:这群在大众语境里容易被“标签化”的年轻人,他们如何被塑造,如何理解自己,又如何在缺乏社会支持的情况下摸索未来。

编辑丨王珊瑚

这份真诚最终换来了信任。陈千帆说,其他老师“都是为了自己的利益”,但陆千一“发自内心关心你”。他说,要不是陆千一引荐,他也不会答应和我聊聊。

陈千帆自己总结,他人生的转折点在初中。小学里他还很内向,是同学口里“别人家的孩子”。等进了初中,开始“不得不打架”。他成长在一个小县城,小到只有两所初中,他进了较差那所,在那里打架像是传统,不打架就要被欺负,他也和朋友一块组建队伍,加入其中。

他第一次反抗老师也在初中。那次他只是在教室吃了个苹果,就被老师叫到楼道,连打带踢,从楼道一头打到另一头,打到他实在受不了,起身,推掉了一个巴掌。

在他的中学生涯,挨打还算好的。他觉得那些讽刺、辱骂,才是钝刀子割肉。高中班主任对他说过,“看你这样,生来就是打工的,电子厂都容不下你”,又或者英语老师说的,“你们赶紧辍学吧,去打工还能挣钱”。

等到进了大专,他已经学会了如何在规则间游走。他不晨跑、不早读,“规则是留给遵守的人的”。但遇到学校大检查、或强调不能缺席的校长讲座,他也会准时出现——“识时务者为俊杰”“该给的面子还是要给”。

与其说相信规则,他更相信自己看透规则运作的背后,是权力和金钱铺就的“人情世故”。这也是他经历的社会展示给他的。有次他在老家跑货车,老板拖欠了三千块,他打12345,找劳动纠察大队,都没用,“全靠关系罩着”。

“规则就是给我们这种没钱没权没势的人制定的。”说这话的时候,他语气老成得不像一个2004年出生的男孩。

陈千帆喜欢开车,小时候就经常坐父亲的货车行走在川藏线。刚进大专时,他也想好好学修车手艺。但他觉得自己在课堂学不到什么。全班就一辆车,一下午的课,轮到自己操作,也就10分钟,根本不如直接去汽修厂,“三四个人教你一个”。

他决心走自己的路。他在宿舍里贴上“搞钱”两个字,有一阵还研究起《刑法》,想知道脑中的一些想法是否合法。

在陆千一的学生中,陈千帆的“社会经验”算得上充沛。这是和陆千一完全不同的生命经验。她能理解这套经验从何而来,但内心不希望学生们完全沉入其中,把金钱、权力和利益关系视为世界的唯一真相。但一个职校老师能做什么?她时常感到无力,最多只能提醒,“注意安全”“不要违法”。

有时她也困惑,自己的“理念”对不对,自己坚持的尊重与自由,真能帮助学生吗? 比如陈千帆,他虽然成年,但是否真的到了可以独立做选择的年纪?

还有的时候,陆千一会更沮丧,乃至对学生失望。有次,一个信任的学生帮着车间的技工老师,试图卖她一辆事故车,她得知时深感背刺。又或者班上一个女生,刚毕业,就回到老家镇上,嫁人,做了全职太太,而她在学校里总是和女生们聊女性主义。

去年五月,陆千一辞掉编制,结束了大专辅导员生涯。学生们将升入大三,一整年都会实习,新一届学生又要来了,她觉得是时候离开了。

刚到这里工作,她也没想要做一辈子,如果干得开心,或许会多做几年,但两年多下来,她确认,这里不是适合自己长期发展的平台。

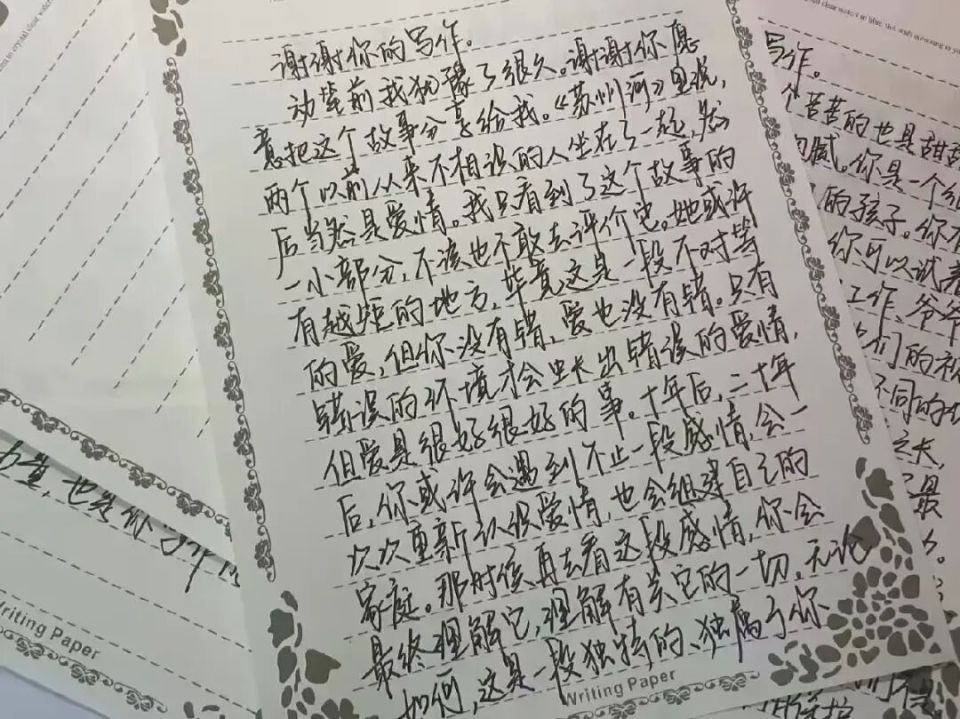

离职后,她开始系统写作关于职校生的书。任教期间,她发在社交媒体的零散观察已经引来出版社关注,也有知名媒体来采访。刚开始,她觉得这是文学创作的机会,但很快感到不适:外部视角更倾向于把职校生当成“社会议题”,而不是具体的人。这与她写作的初衷相悖。●陆千一给学生们作业的评语。讲述者供图

刚去职校的时候,她确实想创作些什么,但在那里两年多,她觉得学生已经成了生活中重要的朋友们,她不可能把他们当素材去“消费”。即便如此,身边朋友依然觉得她的文章“好像有一种刻意观察学生的视角”。

她后来觉得,问题不是自己不够真诚,而是出现在书写本身,“语言本身是一种权力”,当她用自己的语言去书写学生们的经历时,不可避免代入个人视角。但学生们的人生本身是多样的、无法被轻易概括,更不要说谈论有着1700多万在校生的高职教育。

她决定把写了半年的书推翻,转而让学生自述,她来记录、整理,要是出版不了,她就自己印一些送给学生们。

如果说这些讲述有什么共同点,那大概是不仅关于成长、关于教育,陆千一也记录他们对未来的想象和规划。比如魏伊,这个不喜欢数控的数控班女生,现在已经通过专升本,到了本科学习。她还考虑接着读研,希望未来能找一份有双休日的“正经工作”,这样可以继续做Cosplay。她用不小的篇幅讲述自己爱好的Cosplay,语气里洋溢着自信、勇气,那是属于她自己的声音。

陈千帆也讲述了自己的故事。看到自己讲的,成了书的一部分,他挺开心,回老家他肯定要给朋友们展示一番。但他没打算给父母看。他从来没有对他们说过那么多。

他的篇章,陆千一给取了标题,《出了学校,谁都可能是上位者》。“上位者”不是他原话,而是陆千一提炼出来的。那天他聊到与学生处主任的冲突时说,“我在外面也是挣钱的,我和你是一样的地位,你出了校门或许见到我,你还得叫我老板。”

陈千帆觉得这个总结挺到位。什么是上位者?他理解是,“就像老板对员工,老师对学生”。

离开学校后,他仍然在努力走向那个位置。现在,他在上海开网约车。住在浦东郊区,一个月800元,租下四人间的一张床位,只用来睡觉、洗澡。醒来就上路,一天至少跑十多个小时。11月初,他难得给自己放假,把车停在路边,拨通了我的语音,偶尔会停顿一下,等呼啸的卡车开过。

关于生活,他有个最大的困惑,“为什么普通人出来必须得打工?为什么攒原始积累的资金这么困难?那些富豪是怎么起来的?”

他隐约有些答案,来自他跟过的一个大哥。大哥在好几座城市有房,去年他才跟着一块去提了宝马7系。大哥干劳务中介,帮人家弄驾照,陈千帆总结说,“别人不敢干的活他敢干”“好像你要完成原始积累,一定要游走在规则之外。”

在上海这几个月,见到更多豪车以后,他修正了一点判断,大哥其实也不算特别有钱,“只能算小富”。

他心中已经规划了新的发财路线。明年,他要找4S店合作,再找一群刚毕业的大学生开网约车,“学生听话好管理,反驳意识低,服务意识也好一点。”

前段时间,陆千一到上海参加活动,约了陈千帆和另一个学生一块吃饭。陈千帆也向她讲了这番最新规划。又一次,不是陆千一熟悉的领域。她只能提醒几句,“小心被骗”“不要一下子铺的太大”。

这不是毕业后他们头次吃饭。陆千一觉得人与人的关系奇妙,她和学生想法多有不同,但不影响敞开聊天,反倒成长路上的一些朋友,仅仅因为观念上细小的不同,就渐行渐远了。

在他们各自回忆中,这顿饭都是朋友间轻松的聚餐。见面时,两个学生撞了衫,一模一样的迷彩裤子,三个人就在那一块笑。吃完饭,学生们开车送她回住处,一栋旧到门都不好打开的上海老洋房,很礼貌地将她送到门口,就要离开。看得出来,学生明显好奇这房子,陆千一请他进来瞅瞅,学生小心地步入,看了两眼吊顶,称赞一番,“原来这个房子是这样的”,再次礼貌地告别,“我回去啦”,转身,钻入上海的黑夜。

(文中人物为化名,部分内容引自陆千一和学生共著的《我是职校生》)

版权声明:本文所有内容著作权归属极昼工作室,未经书面许可,不得转载、摘编或以其他形式使用,另有声明除外。